Nell’ambito del progetto “Il grafologo nella scuola”, presso la biblioteca dell’Istituto Superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino si è tenuto l’incontro formativo Dalla grafologia all’indagine peritale. Una lezione extracurriculare promossa dalla dirigente scolastica Teresa Vito e dall’avvocato Pamela Cappelluzzo.

Molto apprezzato e partecipato l’intervento conclusivo di Giovanna Fiore, insegnante e grafologa, che ha colto l’occasione per interagire con gli studenti ma anche con i colleghi docenti mostrando i campi di utilizzo della materia in ambito scolastico.

You Might also like

-

Poetry slam: Vittorio Zollo e la sua poesia performativa

La poesia è morta? No, almeno secondo noi ma, sicuramente, sta cambiando forma. Negli ultimi tempi ci troviamo davanti ad un nuovo modo di poetare, meno elitario e più accessibile a tutti. Scrivere in versi è un genere letterario come gli altri e, come tutte le modalità di espressione, si modifica e si adatta al proprio tempo.

In che modo sta cambiando la poesia? In modi diversi, sempre secondo la nostra opinione. Pensiamo a Guido Catalano, scrittore e poeta vivente, ad esempio, la sua è una poesia che parla d’amore e lo fa nei bar o pensiamo alla più nota Rupi Kaur, instapoet femminista, arrivata alla fama internazionale attraverso Instagram. I poeti citati mostrano un abito, tra i tanti, che oggi questa forma letteraria sta assumendo perché la poesia, attraverso il poetry slam, è diventata una vera e propria arte performativa.

Abbiamo intervistato Vittorio Zollo, poeta beneventano, che recentemente ha aperto il live di Fabrizio Bosso in occasione di Riverberi. L’artista ci ha spiegato il suo modo di comunicare attraverso questa nuova forma di espressione, illustrandoci meglio questo nuovo scenario.

Poetry slam: che cos’è e come nasce?

Il poetry slam è una competizione poetica, in cui i partecipanti si sfidano a suon di poesie davanti ad un pubblico che, a sua volta, sceglierà una giuria di 5 persone e che deciderà il vincitore della competizione. Oltre ad essere una gara, il poetry slam è una forma poetica, generalmente praticata in luoghi pubblici come bar, piazze o locali. Questa forma d’espressione nasce nel 1984, a Chicago, quando Marc Smith, un operaio di cantiere e poeta, decide di organizzare degli incontri di poesia all’interno di un jazz club della zona.

Nel 1986 Marc Smith incontra Dave Jemilo, proprietario di un noto locale di Chicago, e insieme decidono di organizzare ogni settimana una serata dedicata alla competizione poetica. In breve tempo questa iniziativa si diffonde negli Stati Uniti e nel resto del mondo. È in questo modo che nasce il poetry slam.

Vittorio Zollo

Poetry Slam: regole

Per tutte le competizioni esistono delle regole e il poetry slam non è da meno: ecco a cosa deve attenersi uno slammer che intenda partecipare:

- Esibizione a cappella

- Iscrizione alla competizione aperta a tutti

- Assenza di riempimenti musicali, luci o abbigliamento particolari.

- Libertà d’espressione: si può dire, leggere, scandire o cantare testi su temi liberi

- Tempo di esibizione da un minimo di 3 minuti ad un massimo di 5 minuti.

- Lo slammer si esibisce per condividere con il pubblico

- I giudici devono essere scelti tra la platea

- Nelle esibizioni nei locali pubblici vale la regola: “un testo detto è un bicchiere offerto”.

-

Scuola di apprendisti di Marina Garcés

L’educazione è il substrato della convivenza, il laboratorio in cui vengono sperimentate le forme di vita possibile. È per questo che il capitalismo cognitivo si è assunto con molta serietà il compito di assaltarne tutti gli ambiti: l’educazione

formale e la informale, le risorse, gli strumenti, le metodologie. Le sue varianti presenziali e virtuali.L’infanzia e la formazione permanente. L’educazione non è solo un grande affare. È un campo di battaglia in cui la società distribuisce, in modo disuguale, i suoi futuri.

Scuola di apprendisti di Marina Garcés

Dicono i pedagogisti che bisogna cambiare tutto, perché il mondo è cambiato per sempre. Questa affermazione

nasconde le domande che ci fanno più paura: a cosa serve sapere se non sappiamo come vivere? Perché apprendere se non possiamo immaginare il futuro? Queste domande sono lo specchio in cui non vogliamo rifletterci. Non avere risposte ci fa sentire vergogna ed è sempre più facile sparare contro maestri ed educatori.Come vogliamo essere educati? Questa è la domanda che una società che voglia guardarsi in faccia deve avere

il coraggio di condividere. Ci riguarda tutti. Siamo tutti apprendisti nel laboratorio in cui si sperimentano le forme

di vita possibili.

Ancora una volta Garcés legge i grandi problemi del nostro tempo attraverso la lente dell’analisi filosofica. E il risultato

è stupefacente e illuminante.Marina Garcés: biografia

Marina Garcés (Barcellona, 1973) è filosofa e docente ordinaria all’università.

Attualmente è professoressa alla Uoc (Universitat Oberta de Catalunya), dove dirige il Master di Filosofia sulle sfide del

mondo contemporaneo. Ha pubblicato diversi libri per una lettura filosofica di molti problemi dell’attualità. Per Nueva

Ilustracion radical (Il nuovo illuminismo radicale, Nutrimenti, 2019) ha ricevuto il Premio Città di Barcellona di saggistica.

Dal 2002 promuove il progetto di pensiero collettivo “Espai en blanc” (Spazio in bianco). Il suo pensiero è la dichiarazione di un impegno nei confronti della vita come problema comune. Per questo sviluppa la sua filosofia come un’ampia sperimentazione con le idee, l’apprendimento e le forme di intervento nel mondo attuale.Il libro sarà disponibile nelle librerie a febbraio.

-

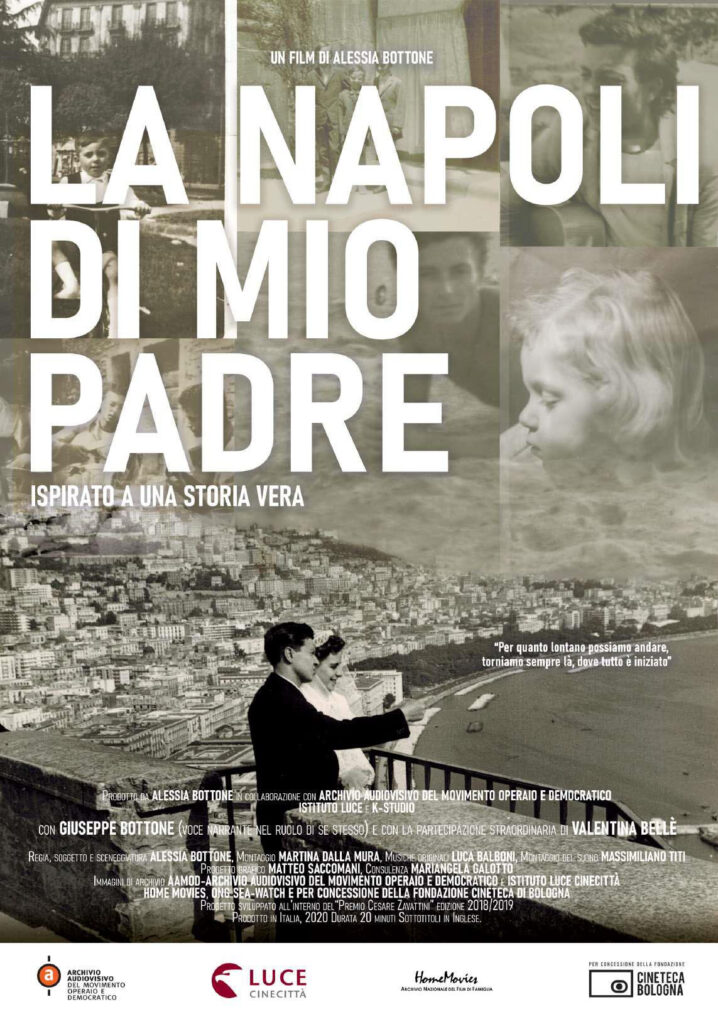

La Napoli di mio padre di Alessia Bottone

La Napoli di mio padre è un docufilm di Alessia Bottone, attualmente in tour per rassegne e festival. L’idea del film nasce da due esigenze: quella di raccontare il rapporto tra padre e figlia e l’altra a quella di parlare dell’esigenza della fuga dalle proprie radici ma anche come mezzo di sopravvivenza per i migranti e per i richiedenti asilo.

Il lavoro cinematografico ha dei tratti autobiografici perché la regista è veronese ma il papà, Giuseppe Bottone, è di Napoli. Alessia Bottone,da piccola si è ritrovata molto spesso ad accompagnare il padre durante i viaggi che lo riportavano nella sua terra di origine ma lei, che di città ne aveva un’altra, non capiva dove e perché stesse andando in un altro luogo che per lei non rappresentava casa, non rappresentava nulla.

Mi sono sempre sentita parte di un Sud che ho conosciuto solo grazie agli aneddoti di mio padre e di un Nord dove sono nata e cresciuta e mi sono chiesta se questa sensazione fosse condivisa anche dai figli dei nuovi migranti.

Vivere in un contesto in cui convivono più culture è indubbiamente arricchente, ma trovare una propria identità all’interno di questa ricchezza non è sempre facile. Ho quindi raccolto i ricordi di mio padre per poi tornare nella sua città e mi sono ritrovata davanti ad uno specchio, sorprendendomi di riuscire a vedere un’altra parte di me stessa.

Il docufilm di Alessia Bottone

La Napoli di mio padre vuole aprire un focus sul tema della migrazione che porta con sé la voglia di fuggire da un luogo in cui non si sta bene per diverse ragioni e che spinge molti al fuggire, per trovare un posto nel mondo che faccia per loro.

Che cosa accomuna gli emigranti italiani del secolo scorso che partivano con la valigia di cartone con i migranti di oggi che richiedono asilo, sfidando il mare su barconi?

Ciò che li accomuna è il loro misterioso passato che ciascuno custodisce gelosamente che però ha qualcosa di turbolento e disperato perché fuggire non significa semplicemente cambiare posto nel mondo ma integrarsi in una nuova terra, accettandola e facendosi accettare.

Locandina del docufilm di Alessia Bottone

Alessia Bottone: biografia

Alessia Bottone è una sceneggiatrice e giornalista laureata in Istituzioni e Politiche per i Diritti Umani e la Pace.

Nel 2017 consegue il Master in Sceneggiatura Carlo Mazzacurati dell’Università degli Studi di Padova. Ha curato la regia e la sceneggiatura del cortometraggio Violenza invisibile, dedicato alla violenza psicologica sulle donne e di due documentari: Ritratti in controluce e di Ieri come oggi.

Nel 2013 pubblica Amore ai tempi dello stage, Galassia Arte 2013 e nel 2015 Papà mi presti i soldi che devo lavorare?.

Nel 2017 le sono stati riconosciuti alcuni premi per le sue inchieste: Il Premio Giornalistico Claudia Basso con l’inchiesta Pfas, il Premio Alessandra Bisceglia per la comunicazione sociale e infine il Premio Massimiliano Goattin per la realizzazione di una video inchiesta sulle barriere architettoniche.

Nel 2018 rientra tra i finalisti del Premio Cesare Zavattini per la realizzazione di progetti di riuso creativo del cinema d’archivio e del Premio Luzzati per cortometraggi.

La Napoli di mio padre è il suo primo cortometraggio a base di archivio.

14 comments on Istituto Ruggero II di Ariano Irpino,

il grafologo nella scuola

Comments are closed.