Esiste un Morricone sconosciuto e sperimentale che potremo scoprire con il primo album postumo che si compone di 7 brani inediti. Il titolo dell’album è Segreto, che sarà in vendita dal prossimo 10 novembre.

Il Morricone inedito esplora la fase più creativa dell’artista che conduce l’ascoltatore in un viaggio dalle tinte acide, chitarre fuzz, synth e groove moderni che sembrano anticipare, in qualche modo, le sonorità contemporanee.

Ennio Morricone

Segreto è la prima raccolta postuma del noto compositore Premio Oscar e nasce in accordo con la famiglia Morricone all’interno di una ricerca di archivi storici mai pubblicata dall’artista.

Il 4 dicembre invece uscirà una versione deluxe con un 45 giri in cui si ascolterà la voce del compositore durante le sessioni di lavoro.

You Might also like

-

Solo storie di sesso di Francesco Pacifico

In molte narrazioni contemporanee il sesso è raccontato dentro gli schemi rodati dell’iniziazione e della perdizione.

Per quanto apparentemente distanti, questi due modi sono le due facce di una stessa medaglia: è difficile raccontare persone adulte che hanno esperienze sessuali (più o meno convenzionali) senza nasconderle dietro prudenti forme di pudore narrativo.

In questa raccolta troviamo invece storie di persone che sviluppano un proprio linguaggio del sesso – e del rapporto di coppia inteso nel senso più ampio e più profondo – scoprendo un modo diverso da quello tradizionale per connettersi agli altri.

Questi racconti vanno ostinatamente contro una concezione patriarcale della coppia e una visione proprietaria del sesso e dell’amore. Senza nessuna ricetta, e pure nessun ritorno agli anni settanta, Francesco Pacifico si avventura in un’indagine sincera e radicale sulle colonne d’Ercole della monogamia.

Dimenticando i falsi tabù, Solo storie di sesso trascina così il lettore in un’utopia postorgasmica e lo porta a esplorare tutto lo spettro di possibilità che si apre tra il senso di proprietà e il solipsismo: un modo diverso di godere.

Solo storie di sesso di Francesco Pacifico

Francesco Pacifico: biografia

Francesco Pacifico (Roma, 1977) collabora con la Repubblica, Domani, n+1 e ha fondato la rivista Il Tascabile di Treccani.

Ha esordito nel 2003 con Il caso Vittorio (minimum fax), cui sono seguiti 2005 dopo Cristo (Einaudi, 2005 – insieme a Nicola Lagioia, Christian Raimo e Francesco Longo, tutti dietro lo pseudonimo di Babette Factory), Storia della mia purezza (Mondadori, 2010), Le donne amate (Rizzoli, 2018), e i saggi Seminario sui luoghi comuni (minimum fax, 2012) e Io e Clarissa Dalloway (Marsilio, 2020).

Il romanzo Class, pubblicato da Mondadori nel 2014, è stato poi riscritto in inglese, entrando nella lista dei “Libri dell’anno 2017” dei critici del New York Times, e quindi riproposto in italiano nel 2021.Ha tradotto, tra gli altri, Francis Scott Fitzgerald, Dave Eggers, Ralph Ellison e Hanya Yanagihara.

-

Decameron: tra pandemie, Pasolini e Napoli

Eppure qualcosa ne verrà fuori.

Sapremo presto se questa costrizione domestica ci abbia fatto migliorare, in termini umanistici o peggio, ci abbia fatto accelerare la folle corsa verso l’agognato e utopico traguardo che ci siamo prefissati a discapito del prossimo. La vista all’orizzonte di un tracollo economico, di un abbattimento morale per tutte quelle donne e quegli uomini morti in solitudine, di una paura collettiva non potranno certo farci rialzare con un certo orgoglio, certamente, tenendo conto che ognuno dovrà vedersela con le proprie perdite, in primis valutando anche la scomparsa dei propri cari, o comunque di tutti coloro che hanno pagato con la vita.

Successe qualcosa di analogo nel Decameron, la raccolta di cento novelle scritta da Giovanni Boccaccio tra il 1349, l’anno successivo alla peste nera che si abbatté sull’Europa, e il 1353.

Fu proprio la peste nera, che allora si dichiarò come una pandemia, che provocò quasi venti milioni di vittime, dai nobili alla povera gente, quest’ultima di certo non pronta a eventuali motivi di difesa, né a possibilità di fuga, data la situazione di estrema miseria.

Giovanni Boccaccio, nell’introduzione del Decameron, descrisse gli effetti della pandemia, orrido cominciamento, e ne offre una spiegazione in termini di stravolgimento dei costumi, senza tralasciare la scarsa influenza delle leggi, l’esaltazione del sesso come materia di fuga e frutto di ogni freno inibitore, sconvolgendo il comportamento del genere umano, che inizia ad avere un contatto più diretto con la morte. La fine dell’esistenza non è che una parte dell’esistenza stessa, e le sepolture iniziano a susseguirsi a ritmi incredibili, fino a che pèrdono dell’anche possibile sacralità del rito stesso, e i defunti vengono ancorché umiliati con le sepolture di massa, con le fosse comuni.

Giovanni Boccaccio scrive:

…ma per ciò che, qual fosse la cagione per che le cose che appresso si leggeranno avvenissero, non si poteva senza questa ramemorazion dimostrare, quasi da necessità costretto a scrivere mi conduco.

Nel Decameron esiste però anche una giustificazione ad una reazione più intellettualmente sensata.

La peste viene raggirata da un gruppo di dieci giovani, sette donne e tre uomini, tutti di elevato spessore sociale, che pensano ad una soluzione: affrontare una quarantena insieme e ritirarsi in campagna, offrendosi ognuno come narratore, e nel cui contesto vengono raccontate le cento novelle che fanno parte dell’opera.

Racconti che spesso contengono visioni di una materia sessuale vista come un ritorno alla natura umana, più che ad una provocazione, e anche se c’è comunque da dire che il sesso non è l’unico argomento trattato nelle novelle, il Decameron fu soggetto a critiche e a censure.

L’incredibile freschezza morale che contiene quest’opera del ‘300 è, innanzitutto, l’affermazione della libertà sessuale delle donne, che viene descritta al pari di quella degli uomini, e dove alle donne viene concessa la completa libertà delle parole, quindi il loro valore espresso a pieno anche in maniera verbale, dato che, come lo stesso Giovanni Boccaccio ritiene, alle donne il molto parlar si disdice.

Giovanni Boccaccio includerà nell’opera vari riferimenti alla sua città più amata per eccellenza, Napoli, che gli ricorderà sempre i trascorsi in cui incrementò la passione per la letteratura, a dispetto della professione del padre, mercante fiorentino, che voleva un ovvio erede per i suoi commerci.

Il Decameron è forse l’opera letteraria con più trasposizioni cinematografiche in assoluto, e basta citarne qualcuna, per averne un’idea chiara: dal più recente Maraviglioso Boccaccio (2015) dei fratelli Taviani, partendo dal Boccaccio (1940) di Marcello Albani, passando per Notti del Decamerone (1953) di Hugo Fregonese, e tutto ciò solo per nomenclarne alcuni, la cui origine su pellicola prende spunto forse dal primo film tematico in assoluto, ossia un muto, Il Decamerone (1921).

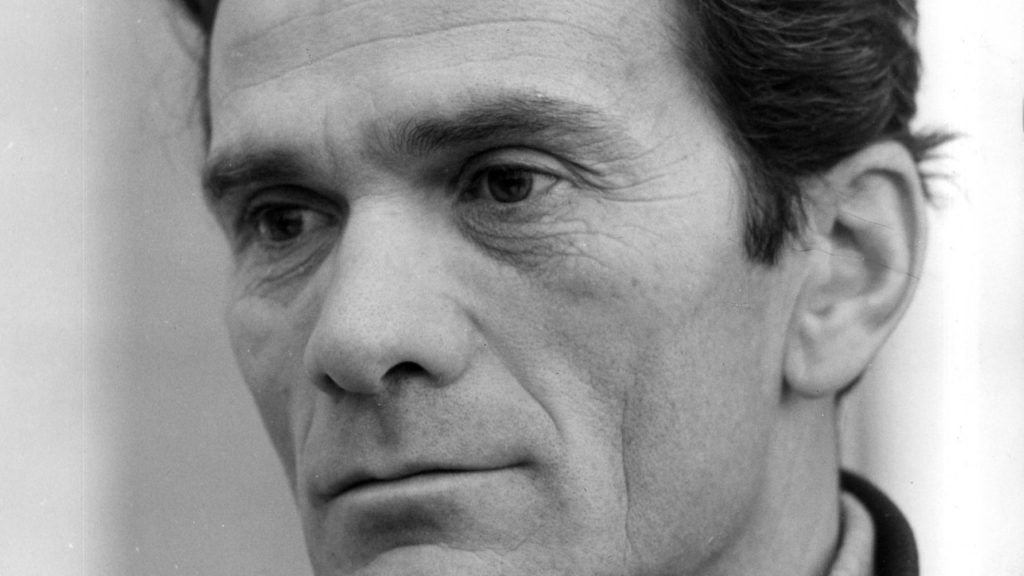

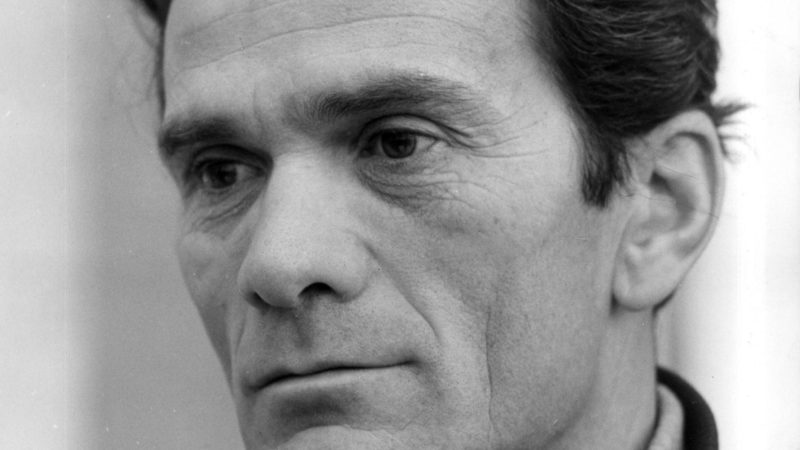

Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini e Napoli

Non si esclude, certo, che l’adattamento più celebre in assoluto fu Il Decameron (1971), trasportato al cinema da Pier Paolo Pasolini, e che ebbe, forse a maggior ragione, più effetto perché fu interamente girato con dialoghi in dialetto napoletano, e questo dice molto, ma di sicuro ancora non tutto.

Napoli, città amata sia dal regista, poeta e scrittore friulano che da Giovanni Boccaccio, fu la protagonista dell’intera pellicola, e esattamente nel 1970, cinquant’anni fa, iniziarono lì le riprese per il film che avrebbe visto la luce soltanto l’anno dopo, e che sarebbe stato soggetto a continue modifiche e tagli, che avrebbero ridotto la durata, in principio pensata intorno alle tre ore.

La gestazione e la presentazione al pubblico de Il Decameron ebbero una storia lunga.

Dapprincipio, almeno all’estero, il film ottenne un successo strepitoso, ottenendo l’Orso d’Argento al Festival del Cinema di Berlino, mentre in Italia fu soggetto a sequestro per oscenità, accusa che però decadde dopo poco tempo, con molta probabilità proprio grazie al prestigioso premio ottenuto.

Con Il Decameron si aprirà la cosiddetta trilogia della vita di Pier Paolo Pasolini, che continuerà con I Racconti di Canterbury (1972), e Il Fiore delle Mille e una Notte (1974), finendo poi con l’apoteosi di un cinema che farà della mercificazione del sesso la filosofia di una vita consumistica malata e corrotta, ossia Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975).

Il Decameron, invece, illustra una sessualità innocente, del tutto naturale e spontanea, così come viene illustrata nell’opera di Giovanni Boccaccio, e sarà soltanto l’inizio di un percorso che mirerà ad uno scopo: colpevolizzare la società moderna nella scelta di utilizzare la materia sessuale come ritratto proprio di ossessione e contrapposizione ad un’età sì arcaica, ma a suo tempo ricca di valori persi con l’incedere del forte ritratto dell’influenza dei media, come la televisione, che hanno generato una sorta di genocidio culturale, quest’ultimo tema frequente nella filosofia di Pier Paolo Pasolini.

Tornando alla realizzazione, perché la scelta di questa trasposizione cadde proprio su una location particolare come la città di Napoli? E perché la lingua parlata dai suoi protagonisti è quasi sempre il dialetto napoletano?

Come accennavo poc’anzi, la città a cui Giovanni Boccaccio rimase affezionato per sempre fu proprio Napoli, che grazie ai suoi primi amori (Fiammetta, che trovò posto tra i protagonisti del Decameron), ai suoi sbocchi culturali, riuscì a donare allo scrittore fiorentino la giusta aspirazione per le sue passioni, che lo allontanarono dalle ambizioni paterne, dedite al commercio, impegno che per eredità sarebbe stato inoltrato a lui.

Non si discosta la scelta di Pier Paolo Pasolini, seppur per altri ovvi motivi: all’inizio combattuto per le varie ambientazioni che avrebbe considerato per dirigere le varie parti che avrebbero illustrato le novelle boccacciane, si decise infine su Napoli, e su essa soltanto. Per comprendere meglio le motivazioni, eccovi una sua spiegazione:

I napoletani sono l’ultimo momento autenticamente popolare che posso trovare in questo periodo in Italia. Perché ho scelto Napoli? Per una serie di selezioni e di esclusioni. Nel momento in cui ho pensato di fare un film profondamente popolare, nel senso proprio tipico, classico di questa parola, ho dovuto escludere pian piano tutti gli altri possibili ambienti. Mi è rimasto Napoli, fatalmente, perché Napoli, proprio fatalmente, storicamente, oggi, è la città d’Italia, luogo d’Italia, dove il popolo è rimasto più autenticamente sé stesso, simile a quello che era nell’Ottocento, nel Settecento, nel Medioevo.

Murales di Pier Paolo Pasolini

Lo stesso Pier Paolo Pasolini rivestirà il ruolo di un attore, l’allievo di Giotto, che si reca in Santa Chiara per realizzare un affresco, e la scelta non sembra casuale, a questo punto, perché il regista pare voglia, in qualche modo, accentuare il ruolo pittorico che ha voluto apportare ad un film essenzialmente colorato dalle varie scene ed ambientazioni popolari del Medioevo a Napoli.

Carmine Maffei

-

David Bowie: a dicembre l’iniziativa L’arte sotto l’albero

Iniziativa speciale per la mostra David Bowie: the Passenger. By Andrew Kent in corso al Palazzo delle Arti Napoli in via dei Mille.

L’esposizione, che rimarrà aperta sino a fine gennaio 2023, presenta l’offerta L’arte sotto l’albero che consente di poter acquistare, esclusivamente online, e donare ad amici e parenti il tagliando d’ingresso associato ad uno sconto del 30% sugli acquisti al bookshop della mostra.

L’iniziativa messa in atto per la mostra, organizzata da Navigare srl in collaborazione con il Comune di Napoli, il PAN e la partnership del Vettore Ufficiale Trenitalia, consente ai visitatori di poter “regalare la cultura” durante il periodo natalizio. Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2023 i possessori dello speciale tagliando, acquistabile sul sito ufficiale attraverso la piattaforma ticketone.it, potranno godere di uno sconto speciale (pari al 30%) al bookshop della mostra che resterà aperta tutti i giorni delle festività osservando solo una riduzione di orario il 24 e 31 dicembre, con chiusura anticipata alle 16.00, e il 1° gennaio con apertura ritardata alle ore 10.30.

Museo Pan Napoli 23 settembre 2022

Mostra David Bowie: the passenger. By Andrew Kent

Foto: Stefano RennaLa mostra offre un particolare e approfondito spaccato sul decisivo periodo che Bowie visse nel 1976, in occasione dell’Isolar tour per presentare l’album Station to station, con 66 concerti in 4 mesi tra Canada, USA ed Europa. Del tour europeo, comprendente 25 tappe, il noto fotografo Kent documenta da una prospettiva privilegiata esibizioni e viaggi, tra navi, treni, hotel, ma anche l’esplorazione di Bowie delle città e dei loro luoghi più rappresentativi come la Piazza Rossa di Mosca, l’invalicabile Berlino Est, Victoria Station a Londra, dove si verificò l’incidente del presunto saluto nazista di Bowie. Le immagini e i documenti in mostra raccontano anche uno spaccato storico dell’epoca e dello spirito dei tempi nel clima di Guerra Fredda.

L’Isolar Tour europeo segnò anche la metamorfosi dallo scintillante Bowie – “Ziggy Stardust” al nuovo raffinato alter ego “Thin White Duke” (Duca Bianco). Decisiva fu la tappa tedesca: da lì, nei tre anni successivi nascerà la acclamata Trilogia berlinese, con gli album Low (1977), Heroes (1977) e Lodger (1979), e Bowie stringerà un più stretto legame con un altro mostro sacro della musica, Iggy Pop, con cui condivise la permanenza nella capitale, oltre che il viaggio a Mosca documentato da Andrew Kent, e fertili collaborazioni artistiche, come per il brano The Passenger (1977).

Numerosi sono anche i ricordi personali di Kent su specifici episodi, che accompagnano il percorso espositivo costellato da fotografie in bianco e nero e a colori, cimeli del tour, poster dei film in cui l’artista recitò, copertine di riviste ed LP, video, ricostruzioni di ambienti simbolici del viaggio e molto altro. Prezioso, in questa galleria, il contributo di appassionati collezionisti come l’italiano Mauro Luppi, riconosciuto tra i maggiori cultori mondiali di Bowie.

11 comments on Morricone inedito: viaggio nella sua musica sperimentale con 7 brani inediti

Comments are closed.