Dopo il grande successo di Noa, un’altra artista internazionale salirà sul palcoscenico del Trianon Viviani: Maria de Medeiros, l’attrice e cantante portoghese – nota in particolare per la partecipazione al cast stellare di Pulp fiction di Quentin Tarantino, premiata con la coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia –, al suo debutto alla regia in Italia.

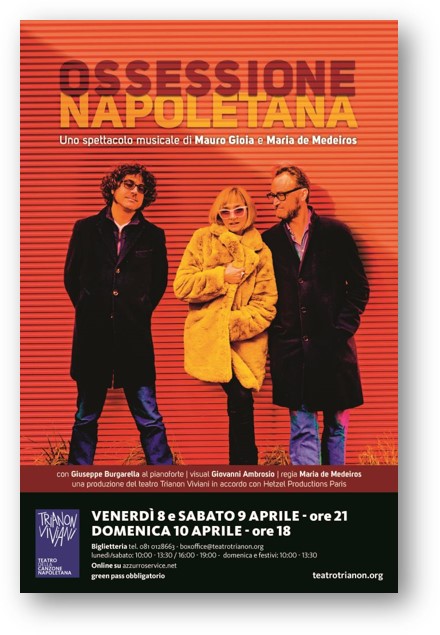

Venerdì 8 e sabato 9 aprile, alle 21, e domenica 10 aprile, alle 18, Maria de Medeiros e Mauro Gioia daranno vita alla prima assoluta di “Ossessione napoletana”, uno spettacolo musicale, scritto dagli stessi due artisti.

Ossessione napoletana, spettacolo musicale di Mauro Gioia e Maria de Medeiros in prima assoluta – venerdì 8 e sabato 9 aprile, ore 21; domenica 10 aprile, ore 18:00.

Ossessione napoletana

Ossessione napoletana: trama

Che ci fa una star internazionale nello studio polveroso di una televisione privata napoletana?

Lei è una diva del cinema, lui il sostituto di uno storico presentatore locale.

Il loro incontro, per un’intervista quasi impossibile nella trasmissione cult Ossessione Napoletana, segna il ritorno dell’attrice a Napoli, città nella quale ha lasciato trascorsi e passioni.

Lei è l’attrice, cantante e regista Maria de Medeiros; lui il cantante e attore Mauro Gioia. Insieme danno vita a uno spettacolo spiazzante, nel quale i ruoli vengono sovvertiti e dove persino il pianista, Giuseppe Burgarella, ha molto da dire.

Tra domande irriverenti, che mettono a confronto il maschile e il femminile, lo spettacolo si dipana tra testi di Susan Sontag e James Joyce, e canzoni, con classici napoletane e brani di Chico Buarque, Clementino e della stessa de Medeiros.

In campo musicale ha realizzato tre album come cantante.

Lo spettacolo è prodotto dal Trianon Viviani in accordo con Hetzel Productions Paris. Il visual è di Giovanni Ambrosio.

Ossessione napoletana segna il debutto italiano di Maria de Medeiros alla regia e il ritorno dell’attrice sulle scene nazionali.

L’attrice e regista portoghese – tra teatro e cinema – e cantante, è stata premiata come miglior attrice con la coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia per il film Três irmãos di Teresa Villaverde (1994). Ha interpretato, tra l’altro, la scrittrice Anaïs Nin nel biopic Henry & June di Philip Kaufman (1990), accanto a Uma Thurman, il ruolo di Fabienne, la fidanzata di Butch Coolidge (interpretato da Bruce Willis), in Pulp fiction di Quentin Tarantino (1994) e ha dato vita al personaggio di Eleonora Fonseca Pimentel nel film di Antonietta De Lillo Il resto di niente (2003).

You Might also like

-

Impressioni da Covid-19

Sicuramente non dimenticheremo più questo periodo legato al quasi inizio del 2020. Le speranze in progress, per il nuovo anno, non hanno avuto neanche il tempo di prendere una forma nella nostra mente, che si sono trasformate in speranze di ritornare alla vita che abbiamo lasciato con disprezzo, sentimento con cui si saluta ogni anno che trascorre.

Abbiamo assaporato e scoperto il vero significato che ha la parola noia, siamo stati costretti a fermarci eppure, spesso, auspicavamo una stasi, per avere del tempo per noi. È accaduto ma non era come ce lo aspettavamo.

Probabilmente da questi mesi trascorsi come un unico giorno infinito abbiamo compreso il reale significato che ha la parola libertà, abusata e mai vissuta pienamente. E forse inizieremo a concepirla e a viverla nel modo in cui avremmo dovuto fare già prima.

Abbiamo scoperto che la libertà, un diritto che democraticamente abbiamo sempre assorbito come un diritto inalienabile, in fondo, così scontato non è. Siamo liberi ma questo privilegio ci può essere tolto, per cause di forza maggiore e trasformarci da esseri indipendenti a soldatini che non hanno più possibilità di scelta.

Questa parantesi non è una critica alle imposizioni cui abbiamo dovuto sottostare e a cui sottostiamo ma è uno spunto di riflessione che, forse, dovrebbe renderci più consapevoli di ciò che siamo e di ciò che rappresentiamo. Queste parole non sono spinte dalla speranza di poter diventare migliori ma dalla speranza di prendere coscienza e consapevolezza, per poter vivere ogni giorno apprezzando tutto ciò che prima davamo per scontato.

Abbiamo vissuto con la paura del contagio e questa paura non è terminata e non diminuirà con la fase 2. Abbiamo vissuto con l’angoscia di poter contrarre il virus, questo essere invisibile che si insinua silenziosamente con il suo tempo di incubazione e che, nella peggiore delle ipotesi, ci avrebbe potuto portare e potrebbe portarci alla morte o a quella dei nostri cari. Nella migliore delle ipotesi, controllando uscite, gesti e utilizzando tutte le precauzioni possiamo evitarlo, ritendendoci dei graziati in virtù di fattori che, tutt’oggi, sono diversi, ipotizzabili e variabili.

Abbiamo scoperto l’introspezione e l’obbligo di fare i conti con ciò che siamo realmente, confrontandoci direttamente con noi stessi. Per quante siano state le distrazioni offerte dal web, dalle video call con gli amici e dai mille palliativi e strategie che abbiamo adottato per far trascorrere più velocemente il tempo, queste ore non passavano mai e ci riportavano sempre a doverci guardare dentro o a pensare a quello che siamo stati, che siamo e che vorremmo diventare in futuro.

Ci siamo abituati allo scorrere del tempo lento e monotono, rassegnandoci.

Abbiamo scoperto la paura e la diffidenza fisica mentre prima era solo morale, metafisica e universalmente valida, ma mai palese, per ciascun individuo.

Il Covid-19 ci ha reso migliori? Non credo. Sono convinta che il virus ci ha resi più umani nel senso di fragili, precari, instabili e più egoisti. Potremmo diventare migliori? Forse per chi è predisposto alla trascendenza sì, ma credo che rappresenti una piccola parte.

Probabilmente questo virus ci ha temprati attraverso la costrizione, l’obbligo e la stasi ma la forza mentale da sola non basta per essere migliori. Probabilmente ci riscopriremo più umani con le persone che già prima di questa pandemia avevano un alto valore affettivo per noi, predisposizione che, sicuramente, non riserveremo ad altri sconosciuti anche perché per ora non è pensabile stringere tutti i propri cari, figuriamoci chi ancora non conosciamo.

Il Covid-19 ci ha insegnato il senso profondo che ha un vero abbraccio e un sorriso che, per ora, sarà nascosto da una mascherina che rappresenterà la nostra umanità vista solo a metà perché la totalità non si vede e non sappiamo quando la si potrà vedere.

Mi auguro vivamente che tutti impariamo a vivere più di sostanza che di apparenza.

-

Brama di Ilaria Palomba: un romanzo dove anche l’alba diventa sera

In Brama di Ilaria Palomba c’è Fabrizio De Andrè ma c’è anche Antonio Vivaldi, c’è Emil Cioran, ma ci sono anche Amelia Rosselli ed Antonia Pozzi e ancora c’è la psicanalisi, ovviamente c’è Sigmund Freud, e poi c’è il Libro Rosso di Carl Gustav Jung…

Fabrizio De André nel 1968, scriveva, a proposito della sua canzone Inverno:

Un ipotetico lui che cerca di salvare un amore che sta per morire: fa di tutto per salvarlo e, alla fine, si accorge che anche l’amore, come tanti altri sentimenti umani, come per esempio l’odio, è deperibile, deve anche lui morire…

Tutto ciò che può arricchirci nella gioia della scoperta, ammansita però nella catarsi di un dolore allucinato, tremendo, suicida, tutto ciò e altro ancora è presente nell’ultimo romanzo di Ilaria Palomba, Brama (Giulio Perrone Editore), che è appunto dedicato all’inverno, stagione che ancora attualmente viviamo, nella sua fattispecie asettica, spesso sconfortante, piena di un nulla che sta lì lì per essere colmato con la nostra voglia di fare, di conoscere, di capire, nel freddo respiro di un vento che minaccia or ora di portar via tutto.

Ci si ritrova sempre nelle opere di Ilaria Palomba, giovane autrice, scrittrice e poetessa, che studia le debolezze umane attraverso i suoi personaggi, che forse non sono altro che lo specchio di una qualche assopita incoscienza, di un qualche alter ego che si enuncia nell’ammiccante sfolgorio di pagine e pagine lette di autori poeti, scrittori o filosofi brillanti, che facciano luce sulla sua condotta.

Brama, che richiama molto Disturbi di Luminosità, sempre di Ilaria Palomba, pubblicato nel 2018, continua a narrare la storia tormentata di una donna di trent’anni, Bianca, che affronta nel pieno le sue facoltà intellettive, e lo fa in maniera così intensa, che alla fine scopre di conoscerne tutti i punti deboli, che finiscono per ingigantirsi, forse a causa di una dirompente intelligenza, un senso acuto di quanto limitata può essere la capacità di soffrire effetti di una vita sacrificata all’impeto esterno.

Ne Il Cantico dei Drogati Fabrizio De André recita:

Le parole che dico

Non han più forma né accento

Si trasformano i suoni

In un sordo lamento.

L’amore può salvare questa mistura di malcapitata esperienza nichilista, annientatrice di elementi circostanti che strozzano, che soffocano, e la speranza di una rinascita ricade su Carlo Brama, filosofo, di parecchi anni più di lei, uomo affascinante e misterioso, ricco di sapere, con un certo successo alle porte in quanto autore. Inizia con lui una relazione complicata e dedita al possesso, alla gelosia, alla paura di perdersi, all’impeto sessuale nel ritrovarsi, alla gioia del conoscere le sue smanie di sapere e di elargire, ma anche al timore di ritrovarsi ingarbugliati in una scarsa preparazione umanistica, in confronto all’immensa mole di conoscenze che il filosofo non esita ad esporre.

Ilaria Palomba

Un’autentica crescita morale improvvisa, quella di Bianca, che confrontandosi con Carlo Brama, capisce di avere accanto a sé la ragione più ovvia del suo divenire, che forse ha tardato ad arrivare perché priva di una vera e propria reminiscenza formativa, forse offuscata da sentimenti strozzati, storie di sesso e di droga, un incontrastabile tensione nei confronti dei suoi genitori, soprattutto del padre, psicanalista, professionista dotto e preparato, verso il quale sin da ragazzina soffre di un confronto smisurato.

Carlo ora è tutto, è il suo riconoscersi nelle idee mitologiche che l’hanno formata negli anni.

Ancora Fabrizio De André in Leggenda di Natale:

Coprì le tue spalle d’argento e di lana

di perle e smeraldi intrecciò una collana

e mentre incantata lo stavi a guardare

dai piedi ai capelli ti volle baciare…

Bianca però è stata, e lo è tutt’ora, vittima di tentati suicidi. Ha subìto una violenza sessuale a dodici anni, a venti ha invischiato la sua esistenza nei rischi delle incoscienze da rave party, ed è una continua bomba ad orologeria che aspetta l’epilogo; ed ora, senza Carlo, dopo mesi di una passione sfrenata, ma anche spesso frenata dalla paura di poter possedere per forza, ora è vittima della bramosia, e spesso tale sentimento, forte, smanioso, rimbombante, riguarda il desiderio di ritrovarsi per forza con gli occhi negli occhi della persona che si ama, anche se quest’ultima è fuggita, anche se si sa per certo di averla persa.

Non importa quanto tempo ancora si possa attendere, lieto o drammatico fine qual sia, Bianca si cala nella vasca e inghiotte l’impossibile, e nel caso sia ancora cosciente, il phon è lì accanto, acceso, pronto per la resa finale…

Qualcuno però è pronto lì per salvarla.

Carlo? La sua amica Francesca? Elena, l’amica di Carlo e sua confidente? Giorgio, pronto a soccorrerla con un manto di petali di rose?

Bianca vuole uccidere sé stessa per il troppo danno che le infliggono tutti. Bianca potrebbe solo così sopprimere tutti.

Prendo in prestito i versi di Fabrizio De André contenuti all’interno di Ballata degli Impiccati:

Prima che fosse finita

ricordammo a chi vice ancora

che il prezzo fu la vita

per il male fatto in un’ora.

Poi scivolammo nel gelo

di una morte senza abbandono

recitando l’antico credo

di chi muore senza perdono…

Carlo però è Bianca, e Bianca è Carlo, e ambedue cercandosi, è come se volessero ritrovare quell’esistenza che appartiene ad entrambi; essi si colmano l’un l’altra e si compensano.

Forse nell’immaginario di Ilaria Palomba Carlo e Bianca formano insieme il protagonista di Finestra segreta, giardino segreto di Stephen King, un’identità nello specchio dell’altra, dove forse ambedue esistono, o forse dove nessuno dei due esiste davvero, o forse ancora dove in un’unica persona essi coesistono e si aggrappano alla speranza che l’altro ci sia sempre.

Perché sappiatelo: Carlo Brama non è l’uomo irremovibile che vuol sembrare. Nasconde segreti nel suo giardino incantato, che sta a rimirare dalla sua finestra segreta e Bianca alla fine lo sa, se ne accorge e quando sarà lui a cercare lei, dopo una pausa fatta di rancori, sopraggiungeranno Eros e Thanatos e il finale sarà l’esplosione della bravura di Ilaria Palomba, un’autrice che non deluderà mai.

Da Recitativo di Fabrizio De André:

Uomini, poiché all’ultimo minuto

non vi assalga il rimorso ormai tardivo

per non aver pietà giammai avuto

e non diventi rantolo il respiro:

sappiate che la morte vi sorveglia

gioir nei prati e fa i muri di calce,

come crescere il gran guarda il villano

finché non sia maturo per la falce…

Carmine Maffei

-

Il Terremoto-Irpinia 1980: il docufilm di Alessandra Rossi

Il Terremoto-Irpinia 1980 è un docufilm di Alessandra Rossi, che racconta attraverso le voci di chi c’era ed ha vissuto in prima persona, l’evento più catastrofico della storia repubblicana.

La pellicola è stata proiettata al Castello d’Aquino caffè letterario di Grottaminarda nell’ambito della “Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici”, evento a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, “Sezione Irpinia”, in partenariato con “Science Together”.

Era il 23 novembre del 1980 e 90 secondi di terremoto hanno devastato un intero territorio, creando una tragedia sotto diversi punti di vista: sociale, economico, politico ma, soprattutto, umano.

Il documentario affronta la catastrofe del terremoto in modo diverso e interessante rispetto ad altre realizzazioni cinematografiche, che si soffermano principalmente sull’aspetto umano e sentimentale relativo al tempo in cui si è verificato il cataclisma.

La novità racchiusa nel lavoro di Alessandra Rossi consiste nel presentare il terremoto del 1980, ripercorrendo i momenti simbolici del prima, durante e dopo. Proprio in questa ricostruzione e narrazione che è presente la novità. L’evento tragico del cataclisma, infatti, viene analizzato in tutte le sue parti, rimettendo tutto in discussione e mostrando parallelamente due strade ideologiche che, seppur diverse, fanno parte della stessa faccia della medaglia.

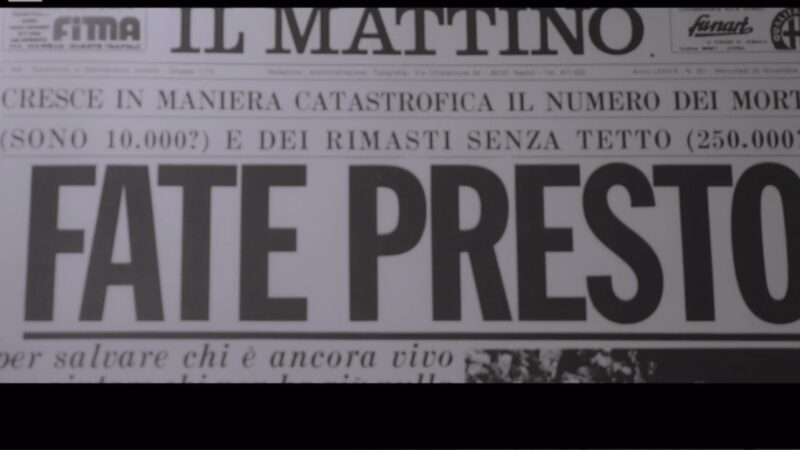

Il documentario analizza il canone giornalistico del tempo, come ad esempio il Fate Presto de Il Mattino di Napoli, che in qualche modo richiamava lo stile della Pop Art.

Non è un caso che Andy Warhol abbia reinterpretato la prima pagina del giornale, facendola diventare un’opera d’arte sociale per invitare ad un tempestivo intervento e soccorso alle vittime del sisma, concentrando l’attenzione su quell’imperativo dietro cui vi era una chiara richiesta di aiuto, per l’emergenza sociale causata dal terremoto. Fate Presto infatti è diventato il simbolo del terremoto in Irpinia conosciuto in tutto il mondo.

All’interno del documentario viene mostrato il discorso dell’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, che descrive così la devastazione vista con i suoi occhi in Irpinia:

Sono tornato ieri sera dalle zone devastate dalla tremenda catastrofe sismica.

Ho assistito a degli spettacoli che mai dimenticherò. Interi paesi rasi al suolo, la disperazione, poi, dei sopravvissuti vivrà nel mio animo.

Ebbene, a distanza di 48 ore non erano ancora giunti, in quei paesi, gli aiuti necessari.

Dalle parole di Sandro Pertini trapela non solo la sensibilità di uomo di spessore ma la responsabilità morale e civile di un politico che ha visto con i propri occhi l’entità grave della tragedia avvenuta. L’allora Presidente della Repubblica invita gli italiani alla mobilitazione e alla solidarietà umana che non ha un colore politico, rivolgendosi chiaramente agli antimeridionalisti del tempo.

Il Terremoto-Irpinia 1980: perché vederlo

Il Terremoto-Irpinia 1980 affronta anche la problematica dell’Irpiniagate fatta di sprechi, malaffare, strumentalizzazioni politiche che avevano come movente principale l’accaparramento dei fondi destinati a sanare un territorio devastato fin nelle viscere.

Il documentario, infatti, mostra problematiche mai affrontate e conseguenze che l’Irpinia porta con sé ancora oggi, soprattutto a livello paesaggistico perché alcuni luoghi sono stati ricostruiti senza mantenere alcuna identità architettonica, cancellando definitivamente l’identità storica di molti paesi.

Il lavoro di Alessandra Rossi, nonostante ricostruisca un evento storico, ha tematiche molto attuali, che esulano dalla semplice rimembranza della memoria storica, che sicuramente avrà la sua importanza ma il mero ricordo da solo non basta.

Siamo ciò che siamo per la summa di ciò che è stato ma possiamo aspirare ad essere migliori di ciò che siamo diventati.

In che modo? Educando e istruendo chi non ha vissuto il terremoto del 1980, offrendo gli strumenti di conoscenza idonei e pratici per poter affrontare in modo diverso un cataclisma, per una maggiore consapevolezza del rischio ma, soprattutto, per essere preparati ad una fuga consapevole ed evitare tragedie nella tragedia.

13 comments on Al Trianon Viviani, l’ “Ossessione napoletana” di Maria de Medeiros e Mauro Gioia

Comments are closed.