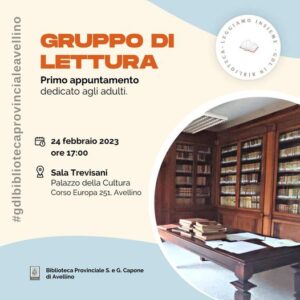

La Biblioteca Provinciale di Avellino “S. e G. Capone” organizza per la prima volta dei Gruppi di Lettura per adulti e ragazzi, un’occasione per (ri)scoprire insieme il valore della lettura e della discussione come strumento di apertura agli altri e di dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo.

I partecipanti al Gruppo di Lettura (GdL) sono invitati a leggere in privato un libro che di volta in volta viene scelto in comune, per poi condividerne insieme emozioni, osservazioni, analisi e approfondimenti. La pratica dei gruppi di lettura si fonda infatti sulla discussione e il confronto aperto attorno ad uno o più libri scelti e letti dai partecipanti, secondo un calendario di incontri.

La Biblioteca Provinciale metterà di volta in volta a disposizione del gruppo alcune copie cartacee dell’opera scelta e, in alternativa, copie in formato digitale reperibili sulla piattaforma MLOL – Media Library On Line.

Il primo appuntamento è venerdì 24 febbraio alle ore 17.00 in Sala Trevisani con il primo incontro rivolto agli adulti del corso del quale si condivideranno le modalità organizzative dell’iniziativa.

Con i piccoli lettori invece il primo appuntamento è venerdì il 31 marzo presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale.

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti.

You Might also like

-

Trianon Viviani: 110 anni e non li dimostra

Centodieci anni e non li dimostra: il Trianon Viviani – per i napoletani «‘o Trianòn» – compie gli anni all’insegna di un’intensa attività di spettacolo e di animazione culturale e sociale. Nonostante la crisi sanitaria ed economica.

Con la direzione artistica dal 2020 di Marisa Laurito, il Trianon Viviani è diventato il teatro della Canzone napoletana, uno spazio attivo di animazione culturale e sociale, attento al patrimonio tradizionale quanto ai nuovi linguaggi, un polo produttivo unico che intende anche collocarsi positivamente nel più ampio mercato del turismo e del tempo libero.

Con un nome, Trianon, che evocava i fasti della corte del re Sole a Versailles, il teatro fu inaugurato l’8 novembre 1911, da Vincenzo Scarpetta con la commedia Miseria e Nobiltà, che lo vedeva, in tale occasione, al debutto nel ruolo paterno di don Felice Sciosciammocca.

Oggi il Trianon offre una ricca offerta, dopo un difficile passato prossimo, che aveva anche visto il teatro più volte all’asta, grazie a un risanamento amministrativo, che ha visto, proprio in questi giorni, l’approvazione del bilancio di esercizio consuntivo del 2020, con un saldo positivo per il secondo anno consecutivo.

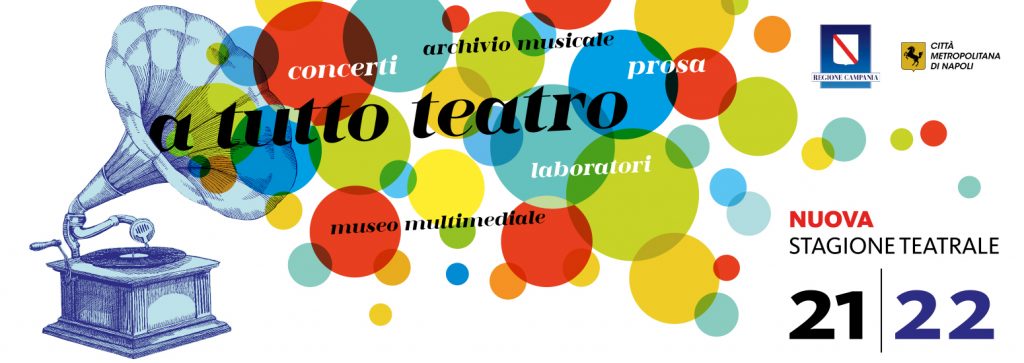

A tutto teatro è il titolo della nuova stagione teatrale del Trianon Viviani

Il cartellone della stagione in corso non vede solo l’allestimento di concerti e spettacoli di teatro musicale, con la rilevante presenza della compagnia Stabile della Canzone napoletana nel musical Adagio Napoletano diretto da Bruno Garofalo: dopo l’anteprima, con la produzione di due atti unici per il progetto Viviani per strada diretto da Nello Mascia, nella programmazione di Marisa Laurito ci sono anche spazî dedicati ad approfondimenti sul repertorio melodico partenopeo, con le “Conferenze cantate”, il ciclo di seminarî-concerto con Mariano Bellopede, Francesca Colapietro, Mauro Gioia e Pasquale Scialò, e con l’appuntamento mattutino di Scetate sul sito istituzionale e su Rai Radio Live, il buongiorno musicale con l’Archivio storico della Canzone napoletana della Rai, presentato da Gino Aveta.

Ancòra si segnala la programmazione di Tnt – Terræ motus Neapolitan talent, finestra aperta sull’emersione dei nuovi talenti esplosivi e il progetto il Teatro delle Persone curato da Davide Iodice, che vede, tra gli altri, la partecipazione di Marina Rippa, con laboratorî di arte e inclusione sociale.

Un’attenzione particolare è volta anche a nuove forme di fruizione, rese possibili dall’adozione di nuove tecnologie informatiche e audiovisive: dopo il successo della Stanza delle Meraviglie, spazio di realtà immersiva, prossimamente sarà inaugurata la Stanza della Memoria, un luogo pubblico di accesso al patrimonio della Canzone napoletana e delle culture musicali della regione, realizzato nell’àmbito dell’Ecosistema digitale Cultura Campania – progetto ArCCa, promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec.

Ettore De Mura, con la sua Enciclopedia della canzone napoletana, ci introduce nella storia del teatro:

Sin dal gennaio successivo all’inaugurazione [il Trianon] diede vita a spettacoli di varietà, nei quali programmi, figuravano spesso oltre a cantanti di primo piano, addirittura tre, ed anche quattro, vedette per volta. In una sola sera, il pubblico si godeva, oltre ai numeri, che s’affollavano abitualmente nel manifesto, Pasquariello, Donnarumma, Gill, Fulvia Musette e, a distanza di qualche settimana, Maldacea, Tecla Scarano, Diego Giannini, Gina De Chamery. Prima con l’impresa di Amodio Salsi, che era anche il proprietario del teatro, e poi con quella di Giuseppe De Simone e Gennaro De Falco, il Trianon registrò un’attività ricca di avvenimenti artistici e di soddisfazioni finanziarie. […] Non pochi attori, e non pochi cantanti, si forgiarono sul suo palcoscenico, raggiungendo persistente notorietà. E non pochi attori e cantanti conclusero qui la loro meravigliosa carriera artistica, come i già citati Armando Gill ed Elvira Donnarumma.

Nella sua ricca storia di oltre un secolo, il Trianon ha dato vita a programmazioni molto variegate – mettendo in scena opere, operette, drammi, commedie e varietà –, ospitando tutti i principali artisti della scena teatrale e musicale partenopea del Novecento, da Totò a Mario Merola, che debutta proprio al Trianon vincendo un concorso di voci nuove nel 1959. La presenza delle maggiori famiglie teatrali, dai De Filippo ai Viviani, dai Fumo ai Maggio, fa di questo teatro un riferimento dell’arte attoriale di tradizione.

Negli anni ‘30, con la compagnia residente di Salvatore Cafiero ed Eugenio Fumo, il teatro ha anche una sua caratterizzazione particolare come palcoscenico d’elezione per la “canzone sceneggiata”, o più semplicemente “sceneggiata”, il genere di teatro musicale che ha successivamente una ripresa revivalistica negli anni ‘70.

In epoca fascista il teatro cambia nome in “Trionfale”, in ossequio all’autarchia linguistica imposta dal regime. Nel 1940 Gustavo Cuccurullo lo acquista per trasformarlo poi, nel 1947, nella sala cinematografica “Splendore”, cogliendo il crescente interesse popolare per la settima arte, il cui successo viene, giusto due anni dopo, conclamato dal film Catene di Raffaello Matarazzo, trasposizione sulla pellicola della sceneggiata Lacreme napulitane.

Divenuta negli anni ’90 un cinema a luci rosse, la sala è riportata all’antica funzione teatrale da un altro Gustavo Cuccurullo, pronipote del precedente. La ristrutturazione è firmata dall’architetto Massimo Esposito, che recupera anche alla fruizione collettiva la testimonianza magnogreca ospitata all’interno, ribattezzata emblematicamente la “torre della Sirena” per ricordare il mito fondativo di Parthenope e del fascino del suo canto.

Il nuovo Trianon è inaugurato il 7 dicembre 2002 con Eden teatro di Raffaele Viviani, nella «riscrittura melodrammatica» e regia di Roberto De Simone.

Con la consulenza artistica di Peppe Vessicchio, nel 2003 il teatro produce, tra l’altro, un nuovo allestimento de La Cantata dei Pastori diretta e interpretata da Peppe Barra, con lo scenografo Lele Luzzati che firma uno dei suoi ultimi lavori. La produzione si aggiudica il premio Eti – gli Olimpici del teatro come “migliore commedia musicale” (2004).

Nell’aprile del 2006, il Trianon diventa a intera partecipazione pubblica ed è dedicato al commediografo e attore Raffaele Viviani. Alla direzione artistica è chiamato Nino D’Angelo, poi Giorgio Verdelli e, successivamente, di nuovo D’Angelo.

Dopo un travagliato periodo di difficoltà economico-finanziarie che ha visto il fermo produttivo per due anni e mezzo e il teatro sull’orlo del fallimento e della vendita all’asta, il Trianon Viviani ritorna a operare, retto dalla fondazione omonima posta sotto la direzione e il coordinamento della Regione Campania, che detiene una partecipazione dell’80,40%; l’altro socio fondatore è la Città metropolitana di Napoli, con una quota del 19,60%. Presidente della fondazione è Giovanni Pinto.

-

4 metà: il film che confuta l’esistenza dell’anima gemella

Da sempre ci si chiede se esiste davvero l’anima gemella. C’è chi è fermamente convinto che nel mondo esiste la metà della mela perfettamente aderente ad un’altra, chi ci spera e chi cinicamente sorride all’idea di questa ipotesi azzardata e romantica. A prescindere dal filone in cui si crede, sono in molti, se non tutti, ad essere attanagliati dall’idea e dalla paura di scegliere o innamorarsi di qualcuno che poi si rivelerà sbagliato.

4 metà (2022) di Alessio Maria Federici è un film che ci mostra proprio questo, confutando l’idea e l’esistenza dell’anima gemella.

Il lungometraggio entra nelle dinamiche sentimentali e veloci del nostro tempo che, spesso, non lasciano lo spazio per la riflessione, a causa di eventi che possono capovolgere completamente la nostra percezione dell’altro o per altre motivazioni dettate dalla casualità, che si mescola all’imprevedibilità degli eventi.

Il film di Alessio Maria Federici

Il film mostra quante porte scorrevoli possono esistere in una combinazione composta da 4 persone (due donne e due uomini) e, a prescindere dalla scelta che ciascun protagonista effettuerà, non necessariamente si nasconde una delusione o una relazione fallimentare.

In 4 metà fa capolino il concetto di amore e le varie sfaccettature che ha: esiste quello che nasce dalla diversità che arricchisce, quello che affascina persone simili, quello che viene alimentato dalla sfida e quello che si costruisce sulla fiducia e sul bene che, col tempo, diventa affezione.

Se da sempre ci si interroga sull’anima gemella e sull’amore significa che una sola risposta assoluta non esiste: nel mondo esistono diverse combinazioni ma nessuna è sbagliata o è migliore di altre.

Una commedia romantica dai tratti contemporanei

4 metà: la trama

Siamo a Roma, una coppia appena sposata decide di fare un esperimento, facendo incontrare quattro amici (due donne e due uomini) single. I prescelti sono molto diversi tra loro ma i novelli sposi nutrono la curiosità e la speranza che possano nascere delle nuove coppie.

Chiara (Ilaria Pastorelli) è un medico che ha una visione dell’amore romantica e non più mordi e fuggi. Dopo varie esperienze collezionate nella vita, cerca un uomo che sia capace di dare amore, vicinanza e calore umano. In breve, cerca la storia della vita perché sente che la sua non è completamente piena, le manca l’amore e una famiglia.

Giulia (Matilde Gioli) lavora in ambito finanziario, è una donna ambiziosa e proiettata sul suo lavoro e sulla sua carriera. Non è in cerca dell’amore, non è una sua priorità. Le sue storie sono brevi e senza preamboli inutili perché non ha voglia o la pazienza di essere corteggiata quando la sua finalità è la stessa dell’uomo di turno.

Matteo (Matteo Martani) lavora in una casa editrice, è un uomo ironico, colto, di sani principi e sempre con la battuta pronta. Non colleziona donne infatti ha difficoltà nell’approccio più semplice e in alcune situazioni si sente impacciato. Non sembra cercare l’amore o l’anima gemella ma non sembra neanche dispiacergli l’idea contraria.

Dario (Giuseppe Maggio) è un avvocato concentrato sui propri affari e su stesso. Le donne sono un passatempo, che durano il tempo della conquista. Non cerca l’amore, non gli interessa o semplicemente non ha ancora trovato la persona giusta.

I quattro single si incontrano e iniziano a conoscersi. Da qui Alessio Maria Federici inizia a creare le diverse coppie che possono formarsi: Chiara con Matteo, Giulia con Dario, Chiara con Dario e Giulia con Matteo.

Le prime due coppie (Chiara e Matteo, Giulia e Dario) rappresentano l’incontro che segue il filone dell’attrazione per somiglianza, rappresentato con i suoi pro e i suoi contro. Chiara e Matteo sono simili nel modo di vedere la vita, creano subito una sintonia ma alcune situazioni capovolgeranno l’equilibrio e la strada sentimentale.

Per Giulia e Dario il percorso non è poi tanto diverso perché il regista sembra voler sottolineare che, a prescindere dalle affinità intellettive e da ciò che si ritiene giusto per se stessi, quando ci si relaziona con un’altra entità basta poco per confondere le carte in tavola e seguire una strada diversa da quella si pensava essere la migliore.

Le altre due combinazioni (Giulia e Matteo, Chiara e Dario) sembrano quelle più improbabili, se si pensa alla teoria della metà della mela ma, tutto sommato sono ugualmente credibili, sembrano essere complete allo stesso modo della prima combinazione delle coppie.

4 metà in questo modo riesce a confutare l’esistenza dell’anima gemella e, in alcune situazioni, a smascherare quel romanticismo che appartiene all’amore perché amare, in fondo, significa fidarsi, scegliendo di intraprendere un percorso con qualcuno.

La vita spesso ci pone davanti a degli imprevisti, creando nuove situazioni perché nulla si può prevedere quando si vive e tutto può accadere. Non esiste l’amore perfetto, la coppia perfetta o l’anima gemella perché è tutto mutevole e in continuo movimento.

Ci si può innamorare all’istante, per sfida, per maturità, per responsabilità ma ciascun sentire non è meno nobile di un altro.

Per scoprire meglio il senso di queste parole non vi resta che guardare 4 metà, in programmazione su Netflix.

-

Senza rosa né celeste. Diario di una madre sulla transessualità della figlia di Mariella Fanfarillo

Senza rosa né celeste. Diario di di una madre sulla transessualità di una figlia (2019) edito da Villaggio Maori è il libro di Mariella Fanfarillo. Già dal titolo non è molto difficile comprendere la tematica affrontata nel testo: si parla da un punto di vista intimo del percorso personale che una madre ha deciso di vivere mano nella mano con la propria figlia.

Quello di Mariella Fanfarillo è un viaggio che la donna ha compiuto insieme a sua figlia Esther, transessuale coraggiosa. Lei è la seconda ad aver ottenuto l’autorizzazione al cambio anagrafico di sesso senza l’obbligo dell’operazione e soprattutto quando era ancora minorenne.

Dalle pagine di Senza rosa né celeste. Diario di una madre sulla transessualità di una figlia oltre al percorso genitoriale e all’importanza fondamendale che i genitori ricoprono nell’accompagnare i propri figli in questi percorsi difficili, si evince anche l’immagine di un Paese che ha difficoltà sia burocratica che di cultura nel riuscire a garantire l’uguaglianza e la parità di diritti a tutti i cittadini.

Un libro che spiega la transessualità da un punto di vista diverso

Rendere i diritti universalmente validi per tutti, a prescindere dal sesso o dall’orientamento sessuale, significa dare dignità a ciascun essere umano e significa, soprattutto, non discriminare le scelte di terzi di cui alla legge e alla società, tra l’altro, non dovrebbero importare e non dovrebbero generare giudizio ma semplicemente dovrebbero rappresentare una normalità che, purtroppo, non esiste.

Ciò si intravede dalle leggi, dalla burocrazia e dai problemi sociali cui stiamo assistendo negli ultimi anni.

Ho imparato a mie spese la differenza tra vedere e guardare: ora so che da sempre io vedevo mio figlio ma guardavo mia figlia.

Per scoprire qualcosa in più del libro o per interagire virtualmente con l’autrice non vi resta che collegarvi su zoom, connettersi attraverso il codice di identità del meeting: 830 22 66 19 22.

L’incontro, organizzato dall’associazione Apple Pie in collaborazione con Laika project, Brother&Sisterlgbt e Oltre le nuvole e l’arcobaleno, è previsto martedì 16 giugno alle ore 20:40.

10 comments on Biblioteca Provinciale di Avellino organizza dei Gruppi di Lettura per adulti e ragazzi

Comments are closed.