Per la settimana di avvio del 2022, il Trianon Viviani inaugura “Conferenze cantate”, un ciclo articolato di tre serie di incontri di approfondimento sulla Canzone napoletana (giovedì 6 gennaio).

Mauro Gioia apre “Conferenze cantate”, il ciclo di incontri di approfondimento sulla Canzone napoletana che si terranno, fino a maggio, tutti i giovedì alle 20.

Conferenze cantate

Nei suoi appuntamenti, raccolti sotto il titolo “Parla Napoli, la canzone in cattedra” e curati con Giuditta Borelli, Antonio Pascale e Anita Pesce, Gioia racconta le innovazioni discografiche, il talento di alcuni cantanti, il clima dell’epoca, a volte violento, a volte velato dalla nostalgia. Saranno così analizzate e cantate le storie di canzoni e cantanti (geniali, sporchi, maschilisti, poetici) e si ascolteranno rarissimi dischi, che raccolgono stili di canto dimenticati e modi di cantare che sentiremo nel futuro.

Spiega Mauro Gioia:

Questo primo dei miei cinque appuntamenti, che si terranno fino al 23 aprile è una “conferenza cantata” (sì cantata) in tre movimenti, dedicata a tre dei massimi esponenti della cosiddetta “Canzone d’arte napoletana” e ai loro rapporti con le avanguardie napoletane: Raffaele Viviani, al quale è intitolato il teatro Trianon, Roberto Bracco, il grande drammaturgo emarginato per il suo antifascismo, e Salvatore Di Giacomo, il maggiore poeta napoletano a cavallo tra ‘800 e ‘900.

Parla Napoli, la canzone in cattedra è prodotto da Musica per Roma. Gli arrangiamenti sono di Gigi De Rienzo. Al pianoforte Giuseppe Burgarella. Il visual è di Giovanni Ambrosio.

Le altre serie di incontri programmati delle Conferenze cantate sono “Le mille e una Napoli”, con Francesca Colapietro e Mariano Bellopede, dal 13 gennaio al 26 maggio, e “Città cantante”, con Pasquale Scialò, dal 3 al 31 marzo.

You Might also like

-

Chiara Moscardelli ritorna nelle librerie con un nuovo romanzo

Chiara Moscardelli, dopo il romanzo Volevo essere una vedova (2019), ritorna nelle librerie con un nuovo romanzo: Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli.

Protagonista del romanzo è Teresa Papavero, figlia di un noto professore di criminologia, che vive nel piccolo comune di Strangolagalli e sta vivendo un momento d’oro della sua vita. La donna, infatti, è riuscita a risolvere brillantemente il caso dell’omicidio di Paolo Barbieri e la scomparsa di Monica Tonelli, diventando una presenza fissa Dove sei?, una trasmissione televisiva di cronaca.

Intanto Strangolagalli è diventato meta turistica da parte di curiosi che vogliono visitare il piccolo paese e da ciò scaturisce la necessità di ampliare del B&B Papaveri e Capperi, ribatezzato Le combattenti.

Durante i lavori di ampliamento e ristrutturazione del locale in cui partecipa attivamente anche Teresa Papavero si scopre un cadavere all’interno del muro.

La comunità di Strangolagalli non riesce a spiegarsi il perché di quel cadavere e basta poco per scatenare il caos in quella che, fino a qualche ora prima, era una tranquilla cittadina.

Dopo il ritrovamento del corpo, ma soprattutto dopo che il medico aveva preso la decisione, molto sofferta andava detto, di occuparsi dello scheletro anziché del povero Pasquale, l’edificio in ristrutturazione era stato preso d’assalto da tutti gli abitanti di Strangolagalli.

Tranne che da Don Guarino, noto ipocondriaco, rimasto chiuso in canonica terrorizzato dall’idea di poter essere contagiato da un cadavere.

L’ultimo romanzo di Chiara Moscardelli

Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli: il romanzo

Teresa Papavero sente la responsabilità di risolvere questo caso ed è pronta a scoprire il volto dell’assassino, decidendo di affiancare nelle indagini il medico legale che si occupa del caso: Maurizio Tancredi.

Il medico però non nutre una grande simpatia per la donna che intanto inizia fantasticare, credendo di trovarsi di fronte un cold case perché da tempo non vede più in giro Serra, il fascinoso poliziotto che l’ha sedotta e abbandonata. Il cadevere potrebbe essere quello del suo spasimante sparito misteriosamente? Chi avrebbe voluto vederlo morto? La sua morte potrebbe essere collegata a qualcuno che per qualche ragione nutre un profondo odio nei confronti di Teresa?

Chiara Moscardelli con questo romanzo cambia nettamente il mood cui i suoi lettori sono abituati, l’ironia non manca ed è il tratto distintivo della sua lettura. Il lettore questa volta non viene condotto all’interno del complesso e intricato mondo femminile ma in un romanzo noir sui generis perché ad animare la lettura non è la suspense tipica di questo genere o non è solo questa che incuriosisce.

Per scoprirlo bisognerà aspettare il 30 settembre, la data di uscita prevista per Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagallo nelle librerie!

-

Decameron: tra pandemie, Pasolini e Napoli

Eppure qualcosa ne verrà fuori.

Sapremo presto se questa costrizione domestica ci abbia fatto migliorare, in termini umanistici o peggio, ci abbia fatto accelerare la folle corsa verso l’agognato e utopico traguardo che ci siamo prefissati a discapito del prossimo. La vista all’orizzonte di un tracollo economico, di un abbattimento morale per tutte quelle donne e quegli uomini morti in solitudine, di una paura collettiva non potranno certo farci rialzare con un certo orgoglio, certamente, tenendo conto che ognuno dovrà vedersela con le proprie perdite, in primis valutando anche la scomparsa dei propri cari, o comunque di tutti coloro che hanno pagato con la vita.

Successe qualcosa di analogo nel Decameron, la raccolta di cento novelle scritta da Giovanni Boccaccio tra il 1349, l’anno successivo alla peste nera che si abbatté sull’Europa, e il 1353.

Fu proprio la peste nera, che allora si dichiarò come una pandemia, che provocò quasi venti milioni di vittime, dai nobili alla povera gente, quest’ultima di certo non pronta a eventuali motivi di difesa, né a possibilità di fuga, data la situazione di estrema miseria.

Giovanni Boccaccio, nell’introduzione del Decameron, descrisse gli effetti della pandemia, orrido cominciamento, e ne offre una spiegazione in termini di stravolgimento dei costumi, senza tralasciare la scarsa influenza delle leggi, l’esaltazione del sesso come materia di fuga e frutto di ogni freno inibitore, sconvolgendo il comportamento del genere umano, che inizia ad avere un contatto più diretto con la morte. La fine dell’esistenza non è che una parte dell’esistenza stessa, e le sepolture iniziano a susseguirsi a ritmi incredibili, fino a che pèrdono dell’anche possibile sacralità del rito stesso, e i defunti vengono ancorché umiliati con le sepolture di massa, con le fosse comuni.

Giovanni Boccaccio scrive:

…ma per ciò che, qual fosse la cagione per che le cose che appresso si leggeranno avvenissero, non si poteva senza questa ramemorazion dimostrare, quasi da necessità costretto a scrivere mi conduco.

Nel Decameron esiste però anche una giustificazione ad una reazione più intellettualmente sensata.

La peste viene raggirata da un gruppo di dieci giovani, sette donne e tre uomini, tutti di elevato spessore sociale, che pensano ad una soluzione: affrontare una quarantena insieme e ritirarsi in campagna, offrendosi ognuno come narratore, e nel cui contesto vengono raccontate le cento novelle che fanno parte dell’opera.

Racconti che spesso contengono visioni di una materia sessuale vista come un ritorno alla natura umana, più che ad una provocazione, e anche se c’è comunque da dire che il sesso non è l’unico argomento trattato nelle novelle, il Decameron fu soggetto a critiche e a censure.

L’incredibile freschezza morale che contiene quest’opera del ‘300 è, innanzitutto, l’affermazione della libertà sessuale delle donne, che viene descritta al pari di quella degli uomini, e dove alle donne viene concessa la completa libertà delle parole, quindi il loro valore espresso a pieno anche in maniera verbale, dato che, come lo stesso Giovanni Boccaccio ritiene, alle donne il molto parlar si disdice.

Giovanni Boccaccio includerà nell’opera vari riferimenti alla sua città più amata per eccellenza, Napoli, che gli ricorderà sempre i trascorsi in cui incrementò la passione per la letteratura, a dispetto della professione del padre, mercante fiorentino, che voleva un ovvio erede per i suoi commerci.

Il Decameron è forse l’opera letteraria con più trasposizioni cinematografiche in assoluto, e basta citarne qualcuna, per averne un’idea chiara: dal più recente Maraviglioso Boccaccio (2015) dei fratelli Taviani, partendo dal Boccaccio (1940) di Marcello Albani, passando per Notti del Decamerone (1953) di Hugo Fregonese, e tutto ciò solo per nomenclarne alcuni, la cui origine su pellicola prende spunto forse dal primo film tematico in assoluto, ossia un muto, Il Decamerone (1921).

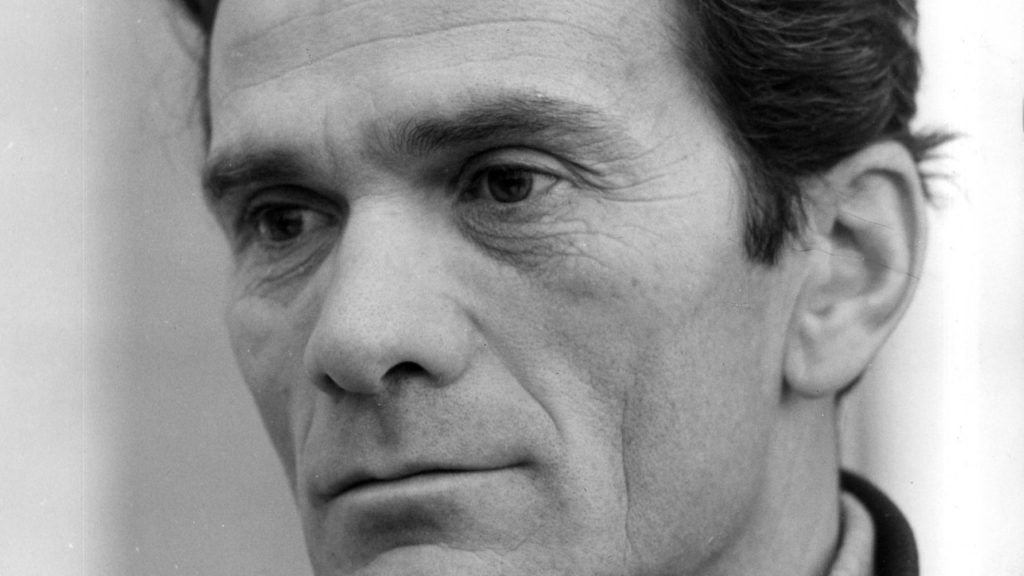

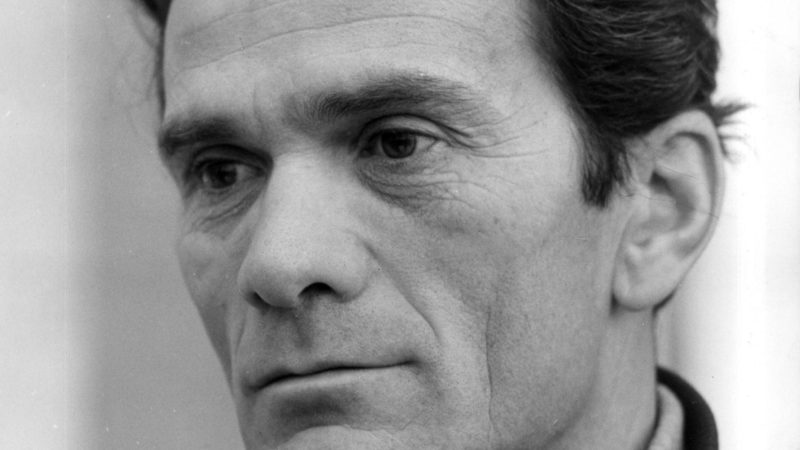

Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini e Napoli

Non si esclude, certo, che l’adattamento più celebre in assoluto fu Il Decameron (1971), trasportato al cinema da Pier Paolo Pasolini, e che ebbe, forse a maggior ragione, più effetto perché fu interamente girato con dialoghi in dialetto napoletano, e questo dice molto, ma di sicuro ancora non tutto.

Napoli, città amata sia dal regista, poeta e scrittore friulano che da Giovanni Boccaccio, fu la protagonista dell’intera pellicola, e esattamente nel 1970, cinquant’anni fa, iniziarono lì le riprese per il film che avrebbe visto la luce soltanto l’anno dopo, e che sarebbe stato soggetto a continue modifiche e tagli, che avrebbero ridotto la durata, in principio pensata intorno alle tre ore.

La gestazione e la presentazione al pubblico de Il Decameron ebbero una storia lunga.

Dapprincipio, almeno all’estero, il film ottenne un successo strepitoso, ottenendo l’Orso d’Argento al Festival del Cinema di Berlino, mentre in Italia fu soggetto a sequestro per oscenità, accusa che però decadde dopo poco tempo, con molta probabilità proprio grazie al prestigioso premio ottenuto.

Con Il Decameron si aprirà la cosiddetta trilogia della vita di Pier Paolo Pasolini, che continuerà con I Racconti di Canterbury (1972), e Il Fiore delle Mille e una Notte (1974), finendo poi con l’apoteosi di un cinema che farà della mercificazione del sesso la filosofia di una vita consumistica malata e corrotta, ossia Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975).

Il Decameron, invece, illustra una sessualità innocente, del tutto naturale e spontanea, così come viene illustrata nell’opera di Giovanni Boccaccio, e sarà soltanto l’inizio di un percorso che mirerà ad uno scopo: colpevolizzare la società moderna nella scelta di utilizzare la materia sessuale come ritratto proprio di ossessione e contrapposizione ad un’età sì arcaica, ma a suo tempo ricca di valori persi con l’incedere del forte ritratto dell’influenza dei media, come la televisione, che hanno generato una sorta di genocidio culturale, quest’ultimo tema frequente nella filosofia di Pier Paolo Pasolini.

Tornando alla realizzazione, perché la scelta di questa trasposizione cadde proprio su una location particolare come la città di Napoli? E perché la lingua parlata dai suoi protagonisti è quasi sempre il dialetto napoletano?

Come accennavo poc’anzi, la città a cui Giovanni Boccaccio rimase affezionato per sempre fu proprio Napoli, che grazie ai suoi primi amori (Fiammetta, che trovò posto tra i protagonisti del Decameron), ai suoi sbocchi culturali, riuscì a donare allo scrittore fiorentino la giusta aspirazione per le sue passioni, che lo allontanarono dalle ambizioni paterne, dedite al commercio, impegno che per eredità sarebbe stato inoltrato a lui.

Non si discosta la scelta di Pier Paolo Pasolini, seppur per altri ovvi motivi: all’inizio combattuto per le varie ambientazioni che avrebbe considerato per dirigere le varie parti che avrebbero illustrato le novelle boccacciane, si decise infine su Napoli, e su essa soltanto. Per comprendere meglio le motivazioni, eccovi una sua spiegazione:

I napoletani sono l’ultimo momento autenticamente popolare che posso trovare in questo periodo in Italia. Perché ho scelto Napoli? Per una serie di selezioni e di esclusioni. Nel momento in cui ho pensato di fare un film profondamente popolare, nel senso proprio tipico, classico di questa parola, ho dovuto escludere pian piano tutti gli altri possibili ambienti. Mi è rimasto Napoli, fatalmente, perché Napoli, proprio fatalmente, storicamente, oggi, è la città d’Italia, luogo d’Italia, dove il popolo è rimasto più autenticamente sé stesso, simile a quello che era nell’Ottocento, nel Settecento, nel Medioevo.

Murales di Pier Paolo Pasolini

Lo stesso Pier Paolo Pasolini rivestirà il ruolo di un attore, l’allievo di Giotto, che si reca in Santa Chiara per realizzare un affresco, e la scelta non sembra casuale, a questo punto, perché il regista pare voglia, in qualche modo, accentuare il ruolo pittorico che ha voluto apportare ad un film essenzialmente colorato dalle varie scene ed ambientazioni popolari del Medioevo a Napoli.

Carmine Maffei

-

James Senese al Teatro Golden di Palermo

Doppio appuntamento live con James Senese al Teatro Golden di Palermo, l’1 aprile alle 21.30, e il giorno dopo all’Abc di Catania. Due concerti imperdibili in cui il “nero a metà” è accompagnano sul palco da Alessio Busanca (tastiere), Rino Calabritto (basso elettrico) e Fredy Malfi (batteria).

Nell’anno del quarantesimo anniversario del suo primo album da solista e presentando in tour il nuovo disco di inediti, James is back! Senese torna in Sicilia con un’organizzazione a cura di Eventi Olimpo.

Settantotto anni da non crederci e quella dirompente miscela di “negritudine” che unisce stilemi jazz, funk, afro con la radice musicale partenopea. In più di mezzo secolo di carriera ha attraversato generi, epoche, mode, senza lasciarsi mai corrompere in nome del mercato. I suoi numi tutelari sono Miles Davis e John Coltrane. La sua granitica coerenza artistica e intellettuale sono famose come il suono del suo sax.

È passato per i seminali Showmen con Mario Musella, Napoli Centrale, le collaborazioni con l’indimenticabile amico Pino Daniele. E ancora il sodalizio artistico e fraterno che lo ha legato a Franco Del Prete.

Senese ha suonato e cantato i vinti, quelli che non hanno mai avuto voce. L’energia e la rabbia del suo sax, e della sua voce, contraddistinguono le sue performance live, fatte di coraggio e determinazione. Un’icona assoluta, irrinunciabile punto di riferimento per le nuove generazioni musicali che vogliono urgenza espressiva e zero compromessi.

Dichiara James:

Nella società attuale è diventato molto difficile far prevalere il bene sul male. Ancora più complesso è parlare alle persone per cercare di far capire loro quella che per me è la strada giusta, quella dei sentimenti.

Ogni persona ha un proprio credo, non siamo tutti uguali e ognuno costruisce la propria realtà in modo differente. Ma uno dei problemi principali è che vi sono persone che hanno velleità dominanti. Per realizzare “James is back” ho guardato un po’ dappertutto, per trovare una voce comune che potesse entrare nel cuore della gente. È un disco molto sofferto ma pieno d’amore. Ed è proprio l’amore quello che io cerco in ogni momento della mia vita e della mia arte. Il lavoro che ho fatto è stato di cercare un unico suono. Quello della verità, il mio essere nero e bianco… per potermi ritrovare, e rintracciare la mia identità.

I suoi concerti sono presi d’assalto da un pubblico che unisce padri e figli in un rito che trascende il semplice concerto. James Senese va visto dal vivo. Un doppio appuntamento siciliano organizzato da Eventi Olimpo.

16 comments on Il Trianon Viviani inaugura “Conferenze cantate”

Comments are closed.