La prima donna è il biopic di Tony Saccucci sulla vita di Emma Carelli, soprano di fama internazionale e impresaria che diventò la prima direttrice donna artistica del teatro Costanzi, divenuto successivamente Teatro dell’Opera di Roma.

Il film è composto da materiali d’archivio, brani di cinema muto e una voce fuori campo, quella di Tommaso Ragno, che legge stralci di giornali dell’epoca con annesse critiche sulla protagonista.

Questo modo sui generis di raccontare la vita di un personaggio storico, utilizzando un mix di tecniche cinematografiche ad alcuni esperti del settore non è piaciuto perché considerato un modo poco realistico di raccontare una biografia.

Da una prima visione del trailer invece la tecnica utilizzata dal regista è un modo non solo originale per tracciare e delineare i momenti più rilevanti di un personaggio ma rende più veloce, avvincente e meno statico l’andamento del film.

La prima donna è un film che oltre a far ricordare Emma Carelli ci mostra la storia di coraggio di una donna che è riuscita a conquistare un posto autorevole all’interno di una società patriarcale in cui ruoli direzionali di qualsiasi natura non erano destinati alle donne.

Tony Saccuccy descrive così Emma Carelli:

Il dramma di Emma è la storia delle donne. E oggi il tema della parità di genere è la questione politica per eccellenza, tornata di prepotenza alla ribalta.

Perché c’è un procedere della storia che appiana tutte le ingiustizie. È l’astuzia della Ragione, la forza del DEstino. Dio è maschio, e femmina.

Il biopic sulla vita di Emma Carelli

Emma Carelli: biografia

Emma Carelli nasce a Napoli nel 1877 e muore a causa di un incidente di auto a Montefiascone nel 1928. Diventa un un soprano, specializzato nel repertorio verista, e pratica la sua professione per venti anni prima di gestire il Teatro Costanzi per altri 15 anni.

Nel 1898 sposa Walter Mocchi, politico socialista che diventerà suo agente.

Durante il periodo di gestione del teatro Costanzi la sua unica performance come cantante fu come protagonista della Iris di Mascagni.

La prima donna sarà proiettata nelle sale cinematografiche italiane solo per tre giorni: il 5,6 e 7 ottobre.

You Might also like

-

“Oltre la frontiera”, la raccolta del poeta della cordialità Giovanni Moschella

Nella produzione poetica di Giovanni Moschella c’è tutto l’esito di un rapporto pieno tra l’arte e la vita, tra la scrittura e la propria condivisione del mondo, e questa condivisione si manifesta in un’armonia espressiva di notevole coinvolgimento emotivo.

Andare Oltre la frontiera significa ipotizzare e lottare per un mondo nuovo, per un mondo migliore, significa volgere lo sguardo ai grandi mali del mondo, ma anche a quelli del nostro Sud, di Napoli, dell’Irpinia, significa riflettere sull’emigrazione e sul lavoro, che non c’è, sulle difficoltà dell’uomo comune e sui dolori della quotidianità. E proprio perchè Giovanni Moschella è poeta della cordialità, sa porsi di fronte ai tanti problemi del mondo, riviverli, e farli propri sulla base di un’idea filantropica. Un’idea universale che ci accomuna tutti nella condivisione di sentimenti, stati d’animo, dolore e amore.

Spesso -spiega Giovanni Moschella- i poeti quando iniziano a scrivere dichiarano di mettere su carta le loro emozioni.

Ma cosa sono le emozioni? Chi ha riflettuto su quanto le emozioni siano indispensabili al nostro vivere? Elementari nel neonato, come il piacere e il dolore, quanto basta per consentirgli scelte iniziali di sopravvivenza, esse si fanno sempre più raffinate, progredendo con le nostre capacità cognitive, che ad esse sono collegate.

Sono trascorsi diversi anni da quando scrissi la prima poesia “La luce della vita” nel mio diario, ancora studente liceale e già da allora sentivo dentro di me che la necessità di comunicare e di esprimere le mie emozioni, il mio vissuto era molto forte e viva.

La luce della vita

Dopo tanta fatica,

salire in alto

senza che nessuno ti dia una mano…

All’improvviso precipitare,

senza che nessuno

ti aiuti a risalire.

Nel buio della tua stanza

vi è uno sconforto totale;

sai di essere solo,

ma dopo aver perso tutto

e toccato il fondo,

ritrovi te stesso.

Sei arrivato di nuovo in alto

perchè nelle tenebre,

riesci a scorgere

un barlume di luce,

che ora illumina il tuo cammino,

la luce della vita.

Ed eccomi alla mia seconda raccolta di poesie “Oltre la frontiera”, dopo il successo della precedente “I riflessi dell’anima”. Dopo un mio recente viaggio ad Auschwitz e vista la sofferenza delle diverse popolazioni coinvolte, questa nuova raccolta “Oltre la frontiera” è un messaggio di speranza, affinchè un giorno tutte le bandiere del mondo possano sventolare nel vento della pace e le mani di tutti gli uomini, di ogni razza, di ogni colore, di ogni religione possano stringersi in segno di fratellanza e di solidarietà.

L’arte è un faro di speranza e di conoscenza che illumina il percorso stesso dell’umanità, si annullano le distanze geografiche, ci si sente più vicini e uniti.

Giovanni Moschella

-

La storia del Negroni e dell’Old Fashioned spiegata da Michelangelo Bruno

Dopo i cenni storici sul proibizionismo spiegati da Michelangelo Bruno, bartender del Castello D’Aquino caffè letterario di Grottaminarda, è arrivato il momento di addentrarci all’interno della miscelazione.

Dietro ogni cocktail che ordiniamo e beviamo si nasconde una storia che ha dato vita a quel determinato drink e soprattutto al suo nome.

Molte bevute, infatti, appartengono ad un determinato periodo storico e sono frutto di viaggi e di un’apertura mentale che unita alla passione ha dato vita a ciò che noi oggi ordiniamo al bancone per intrattenerci con piacere.

Oggi scopriamo come nascono il Negroni e l’Old Fashioned, due grandi classici della storia della miscelazione.

Michelangelo Bruno ci racconta come sono nati Il Negroni e l’Old Fashioned

Il Negroni è un drink tutto italiano che da un anno ha compiuto 100 anni, portandoli benissimo.

Questo cocktail nasce nel caffè Casoni di Firenze e il nome viene dato in onore del Conte Camillo Negroni, che tornato da un viaggio a Londra, torna in Italia con una bottiglia di Gin.

Uno dei grandi drink più bevuti del tempo in Italia, soprattutto dal Conte, era l’Americano composto da: Vermut rosso di Torino, Bitter Campari, soda e garnish. Il Conte Negroni, un giorno, chiese al suo barman di fiducia di aggiungere un goccio di Gin al suo drink preferito.

Questa aggiunta rese ancora più beverino l’Americano che però non poteva essere chiamato con lo stesso nome, per via dell’ingrediente in più e per questa ragione nacque L’Americano alla maniera del Conte Negroni, per omaggiare il Conte Camillo.

Da questo esperimento il Negroni diventa un must della miscelazione negli ambienti fiorentini e poi si espande in tutta Italia e nel resto del mondo.

Questo drink ha una composizione che offre lo spunto per creare una miriade di Twist che possono variare, partendo da questa struttura.

Un altro grande classico della miscelazione è l’Old Fashioned, un drink molto amato dagli appassionati di whisky, nato a New York verso la fine dell’800, dunque nel periodo del proibizionismo. Il suo nome nasce per l’introduzione dello zucchero liquido.

Michelangelo Bruno mentre prepara il cocktail alla vecchia maniera fascinosa

Prima dell’avvento dello zucchero liquido l’Old Fashioned veniva realizzato con un procedimento manuale molto affascinante da osservare, durante la preparazione del cocktail. La zolletta di zucchero, infatti, viene posizionata sul bicchiere imbevuta di angostura e fatta sciogliere con un po’ di acqua insieme agli altri ingredienti che compongono il cocktail.

Con l’introduzione dello zucchero liquido questo passaggio non avviene più perché il cocktail viene shakerato. I bevitori che non amavano lo zucchero liquido e la preparazione rumorosa nello shaker chiedevano la preparazione alla vecchia maniera fascinosa (old fashion way) ed è per questo motivo che viene dato il nome Old Fashioned a questo drink.

Il mondo della miscelazione è pieno di aneddoti, storie e piccoli particolari che a molti sono sconosciuti. Per scoprire altre curiosità sul mondo della miscelazione non vi resta che tenervi aggiornati sulla nostra rubrica dedicata: Cocktail e Cultura al Castello D’Aquino caffè letterario!

-

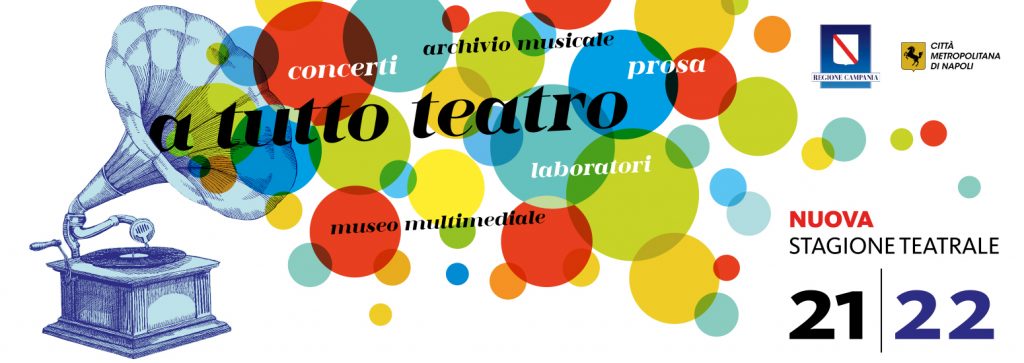

Trianon Viviani: 110 anni e non li dimostra

Centodieci anni e non li dimostra: il Trianon Viviani – per i napoletani «‘o Trianòn» – compie gli anni all’insegna di un’intensa attività di spettacolo e di animazione culturale e sociale. Nonostante la crisi sanitaria ed economica.

Con la direzione artistica dal 2020 di Marisa Laurito, il Trianon Viviani è diventato il teatro della Canzone napoletana, uno spazio attivo di animazione culturale e sociale, attento al patrimonio tradizionale quanto ai nuovi linguaggi, un polo produttivo unico che intende anche collocarsi positivamente nel più ampio mercato del turismo e del tempo libero.

Con un nome, Trianon, che evocava i fasti della corte del re Sole a Versailles, il teatro fu inaugurato l’8 novembre 1911, da Vincenzo Scarpetta con la commedia Miseria e Nobiltà, che lo vedeva, in tale occasione, al debutto nel ruolo paterno di don Felice Sciosciammocca.

Oggi il Trianon offre una ricca offerta, dopo un difficile passato prossimo, che aveva anche visto il teatro più volte all’asta, grazie a un risanamento amministrativo, che ha visto, proprio in questi giorni, l’approvazione del bilancio di esercizio consuntivo del 2020, con un saldo positivo per il secondo anno consecutivo.

A tutto teatro è il titolo della nuova stagione teatrale del Trianon Viviani

Il cartellone della stagione in corso non vede solo l’allestimento di concerti e spettacoli di teatro musicale, con la rilevante presenza della compagnia Stabile della Canzone napoletana nel musical Adagio Napoletano diretto da Bruno Garofalo: dopo l’anteprima, con la produzione di due atti unici per il progetto Viviani per strada diretto da Nello Mascia, nella programmazione di Marisa Laurito ci sono anche spazî dedicati ad approfondimenti sul repertorio melodico partenopeo, con le “Conferenze cantate”, il ciclo di seminarî-concerto con Mariano Bellopede, Francesca Colapietro, Mauro Gioia e Pasquale Scialò, e con l’appuntamento mattutino di Scetate sul sito istituzionale e su Rai Radio Live, il buongiorno musicale con l’Archivio storico della Canzone napoletana della Rai, presentato da Gino Aveta.

Ancòra si segnala la programmazione di Tnt – Terræ motus Neapolitan talent, finestra aperta sull’emersione dei nuovi talenti esplosivi e il progetto il Teatro delle Persone curato da Davide Iodice, che vede, tra gli altri, la partecipazione di Marina Rippa, con laboratorî di arte e inclusione sociale.

Un’attenzione particolare è volta anche a nuove forme di fruizione, rese possibili dall’adozione di nuove tecnologie informatiche e audiovisive: dopo il successo della Stanza delle Meraviglie, spazio di realtà immersiva, prossimamente sarà inaugurata la Stanza della Memoria, un luogo pubblico di accesso al patrimonio della Canzone napoletana e delle culture musicali della regione, realizzato nell’àmbito dell’Ecosistema digitale Cultura Campania – progetto ArCCa, promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec.

Ettore De Mura, con la sua Enciclopedia della canzone napoletana, ci introduce nella storia del teatro:

Sin dal gennaio successivo all’inaugurazione [il Trianon] diede vita a spettacoli di varietà, nei quali programmi, figuravano spesso oltre a cantanti di primo piano, addirittura tre, ed anche quattro, vedette per volta. In una sola sera, il pubblico si godeva, oltre ai numeri, che s’affollavano abitualmente nel manifesto, Pasquariello, Donnarumma, Gill, Fulvia Musette e, a distanza di qualche settimana, Maldacea, Tecla Scarano, Diego Giannini, Gina De Chamery. Prima con l’impresa di Amodio Salsi, che era anche il proprietario del teatro, e poi con quella di Giuseppe De Simone e Gennaro De Falco, il Trianon registrò un’attività ricca di avvenimenti artistici e di soddisfazioni finanziarie. […] Non pochi attori, e non pochi cantanti, si forgiarono sul suo palcoscenico, raggiungendo persistente notorietà. E non pochi attori e cantanti conclusero qui la loro meravigliosa carriera artistica, come i già citati Armando Gill ed Elvira Donnarumma.

Nella sua ricca storia di oltre un secolo, il Trianon ha dato vita a programmazioni molto variegate – mettendo in scena opere, operette, drammi, commedie e varietà –, ospitando tutti i principali artisti della scena teatrale e musicale partenopea del Novecento, da Totò a Mario Merola, che debutta proprio al Trianon vincendo un concorso di voci nuove nel 1959. La presenza delle maggiori famiglie teatrali, dai De Filippo ai Viviani, dai Fumo ai Maggio, fa di questo teatro un riferimento dell’arte attoriale di tradizione.

Negli anni ‘30, con la compagnia residente di Salvatore Cafiero ed Eugenio Fumo, il teatro ha anche una sua caratterizzazione particolare come palcoscenico d’elezione per la “canzone sceneggiata”, o più semplicemente “sceneggiata”, il genere di teatro musicale che ha successivamente una ripresa revivalistica negli anni ‘70.

In epoca fascista il teatro cambia nome in “Trionfale”, in ossequio all’autarchia linguistica imposta dal regime. Nel 1940 Gustavo Cuccurullo lo acquista per trasformarlo poi, nel 1947, nella sala cinematografica “Splendore”, cogliendo il crescente interesse popolare per la settima arte, il cui successo viene, giusto due anni dopo, conclamato dal film Catene di Raffaello Matarazzo, trasposizione sulla pellicola della sceneggiata Lacreme napulitane.

Divenuta negli anni ’90 un cinema a luci rosse, la sala è riportata all’antica funzione teatrale da un altro Gustavo Cuccurullo, pronipote del precedente. La ristrutturazione è firmata dall’architetto Massimo Esposito, che recupera anche alla fruizione collettiva la testimonianza magnogreca ospitata all’interno, ribattezzata emblematicamente la “torre della Sirena” per ricordare il mito fondativo di Parthenope e del fascino del suo canto.

Il nuovo Trianon è inaugurato il 7 dicembre 2002 con Eden teatro di Raffaele Viviani, nella «riscrittura melodrammatica» e regia di Roberto De Simone.

Con la consulenza artistica di Peppe Vessicchio, nel 2003 il teatro produce, tra l’altro, un nuovo allestimento de La Cantata dei Pastori diretta e interpretata da Peppe Barra, con lo scenografo Lele Luzzati che firma uno dei suoi ultimi lavori. La produzione si aggiudica il premio Eti – gli Olimpici del teatro come “migliore commedia musicale” (2004).

Nell’aprile del 2006, il Trianon diventa a intera partecipazione pubblica ed è dedicato al commediografo e attore Raffaele Viviani. Alla direzione artistica è chiamato Nino D’Angelo, poi Giorgio Verdelli e, successivamente, di nuovo D’Angelo.

Dopo un travagliato periodo di difficoltà economico-finanziarie che ha visto il fermo produttivo per due anni e mezzo e il teatro sull’orlo del fallimento e della vendita all’asta, il Trianon Viviani ritorna a operare, retto dalla fondazione omonima posta sotto la direzione e il coordinamento della Regione Campania, che detiene una partecipazione dell’80,40%; l’altro socio fondatore è la Città metropolitana di Napoli, con una quota del 19,60%. Presidente della fondazione è Giovanni Pinto.

16 comments on La prima donna il biopic di Tony Saccucci sulla vita di Emma Carelli

Comments are closed.