Mezzopalco sono un trio composto dalle voci narranti di Riccardo Iachini e Toi Giordani e dal beatboxer Johnny Dima. Il loro è un viaggio innovativo, lo potremmo definire una sorta di spettacolo-concerto, in cui a suon di drum and bass, techno, jungle ad hip-hop si fa poesia, riscoprendo un tempo che non c’è più ma a cui dobbiamo tanto.

I temi affrontati dai poeti bolognesi non sono circoscritti solo all’età classica ma danno rilievo a personaggi che sono stati significativi all’interno di movimenti culturali vicini all’oralità, all’uso della parola e al linguaggio come forma d’espressione più ampia rispetto al solo uso verbale.

Il loro modo di fare poesia rappresenta un’innovazione, rispetto anche ai più attuali instapoets cui siamo abituati, perché i testi sono ricchi di contenuti e non sono monotemaci.

Poeti bolognesi

Impre è il nome dello spettacolo che i Mezzopalco stanno portando in giro per l’Italia e il video che vi abbiamo mostrato è un estratto della performance che si è svolta al Castello D’Aquino di Grottaminarda.

You Might also like

-

Cala il sipario sul primo laboratorio della compagnia teatrale “La Fermata”

“Un laboratorio di teatro non dev’essere inteso solo ed esclusivamente come un’attività dopolavoristica: potrebbe costituire un’occasione anche per i professionisti che desiderano imparare ad avere a che fare con un gruppo o a porsi nel modo corretto in pubblico così come potrebbe essere inteso come luogo di ricerca di se stessi e di stimoli sempre nuovi, da poter poi applicare, perché no, nella vita di tutti i giorni, nel lavorìo frenetico della società”.

Con questa proposta Francesco Teselli, primo attore della Compagnia Teatrale “La Fermata” presentò lo scorso settembre, nella sala consiliare del Comune di Melito Irpino i laboratori teatrali che avrebbe tenuto nel centro irpino. Al suo progetto aderirono 11 ragazzi che non avevano alle spalle nessuna esperienza teatrale.

E dopo un anno di attività laboratoriale, esercizi e prove, Francesco Teselli e la sua compagnia di attori all’esordio hanno concluso il percorso portando in scena “Gli Imbianchini non hanno ricordi”.

-

Decameron: tra pandemie, Pasolini e Napoli

Eppure qualcosa ne verrà fuori.

Sapremo presto se questa costrizione domestica ci abbia fatto migliorare, in termini umanistici o peggio, ci abbia fatto accelerare la folle corsa verso l’agognato e utopico traguardo che ci siamo prefissati a discapito del prossimo. La vista all’orizzonte di un tracollo economico, di un abbattimento morale per tutte quelle donne e quegli uomini morti in solitudine, di una paura collettiva non potranno certo farci rialzare con un certo orgoglio, certamente, tenendo conto che ognuno dovrà vedersela con le proprie perdite, in primis valutando anche la scomparsa dei propri cari, o comunque di tutti coloro che hanno pagato con la vita.

Successe qualcosa di analogo nel Decameron, la raccolta di cento novelle scritta da Giovanni Boccaccio tra il 1349, l’anno successivo alla peste nera che si abbatté sull’Europa, e il 1353.

Fu proprio la peste nera, che allora si dichiarò come una pandemia, che provocò quasi venti milioni di vittime, dai nobili alla povera gente, quest’ultima di certo non pronta a eventuali motivi di difesa, né a possibilità di fuga, data la situazione di estrema miseria.

Giovanni Boccaccio, nell’introduzione del Decameron, descrisse gli effetti della pandemia, orrido cominciamento, e ne offre una spiegazione in termini di stravolgimento dei costumi, senza tralasciare la scarsa influenza delle leggi, l’esaltazione del sesso come materia di fuga e frutto di ogni freno inibitore, sconvolgendo il comportamento del genere umano, che inizia ad avere un contatto più diretto con la morte. La fine dell’esistenza non è che una parte dell’esistenza stessa, e le sepolture iniziano a susseguirsi a ritmi incredibili, fino a che pèrdono dell’anche possibile sacralità del rito stesso, e i defunti vengono ancorché umiliati con le sepolture di massa, con le fosse comuni.

Giovanni Boccaccio scrive:

…ma per ciò che, qual fosse la cagione per che le cose che appresso si leggeranno avvenissero, non si poteva senza questa ramemorazion dimostrare, quasi da necessità costretto a scrivere mi conduco.

Nel Decameron esiste però anche una giustificazione ad una reazione più intellettualmente sensata.

La peste viene raggirata da un gruppo di dieci giovani, sette donne e tre uomini, tutti di elevato spessore sociale, che pensano ad una soluzione: affrontare una quarantena insieme e ritirarsi in campagna, offrendosi ognuno come narratore, e nel cui contesto vengono raccontate le cento novelle che fanno parte dell’opera.

Racconti che spesso contengono visioni di una materia sessuale vista come un ritorno alla natura umana, più che ad una provocazione, e anche se c’è comunque da dire che il sesso non è l’unico argomento trattato nelle novelle, il Decameron fu soggetto a critiche e a censure.

L’incredibile freschezza morale che contiene quest’opera del ‘300 è, innanzitutto, l’affermazione della libertà sessuale delle donne, che viene descritta al pari di quella degli uomini, e dove alle donne viene concessa la completa libertà delle parole, quindi il loro valore espresso a pieno anche in maniera verbale, dato che, come lo stesso Giovanni Boccaccio ritiene, alle donne il molto parlar si disdice.

Giovanni Boccaccio includerà nell’opera vari riferimenti alla sua città più amata per eccellenza, Napoli, che gli ricorderà sempre i trascorsi in cui incrementò la passione per la letteratura, a dispetto della professione del padre, mercante fiorentino, che voleva un ovvio erede per i suoi commerci.

Il Decameron è forse l’opera letteraria con più trasposizioni cinematografiche in assoluto, e basta citarne qualcuna, per averne un’idea chiara: dal più recente Maraviglioso Boccaccio (2015) dei fratelli Taviani, partendo dal Boccaccio (1940) di Marcello Albani, passando per Notti del Decamerone (1953) di Hugo Fregonese, e tutto ciò solo per nomenclarne alcuni, la cui origine su pellicola prende spunto forse dal primo film tematico in assoluto, ossia un muto, Il Decamerone (1921).

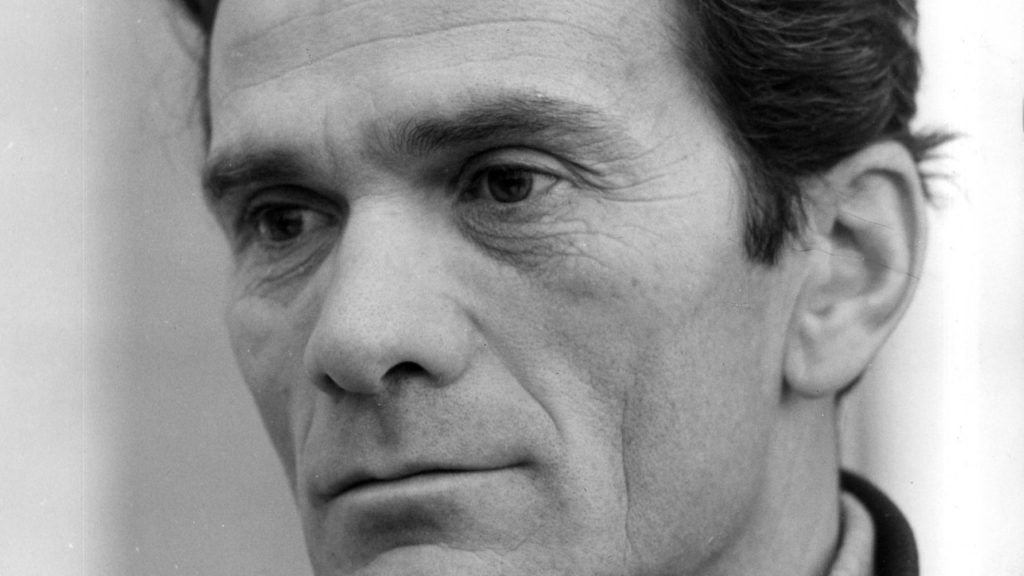

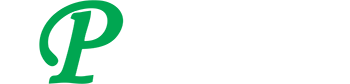

Pier Paolo Pasolini

Pier Paolo Pasolini e Napoli

Non si esclude, certo, che l’adattamento più celebre in assoluto fu Il Decameron (1971), trasportato al cinema da Pier Paolo Pasolini, e che ebbe, forse a maggior ragione, più effetto perché fu interamente girato con dialoghi in dialetto napoletano, e questo dice molto, ma di sicuro ancora non tutto.

Napoli, città amata sia dal regista, poeta e scrittore friulano che da Giovanni Boccaccio, fu la protagonista dell’intera pellicola, e esattamente nel 1970, cinquant’anni fa, iniziarono lì le riprese per il film che avrebbe visto la luce soltanto l’anno dopo, e che sarebbe stato soggetto a continue modifiche e tagli, che avrebbero ridotto la durata, in principio pensata intorno alle tre ore.

La gestazione e la presentazione al pubblico de Il Decameron ebbero una storia lunga.

Dapprincipio, almeno all’estero, il film ottenne un successo strepitoso, ottenendo l’Orso d’Argento al Festival del Cinema di Berlino, mentre in Italia fu soggetto a sequestro per oscenità, accusa che però decadde dopo poco tempo, con molta probabilità proprio grazie al prestigioso premio ottenuto.

Con Il Decameron si aprirà la cosiddetta trilogia della vita di Pier Paolo Pasolini, che continuerà con I Racconti di Canterbury (1972), e Il Fiore delle Mille e una Notte (1974), finendo poi con l’apoteosi di un cinema che farà della mercificazione del sesso la filosofia di una vita consumistica malata e corrotta, ossia Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975).

Il Decameron, invece, illustra una sessualità innocente, del tutto naturale e spontanea, così come viene illustrata nell’opera di Giovanni Boccaccio, e sarà soltanto l’inizio di un percorso che mirerà ad uno scopo: colpevolizzare la società moderna nella scelta di utilizzare la materia sessuale come ritratto proprio di ossessione e contrapposizione ad un’età sì arcaica, ma a suo tempo ricca di valori persi con l’incedere del forte ritratto dell’influenza dei media, come la televisione, che hanno generato una sorta di genocidio culturale, quest’ultimo tema frequente nella filosofia di Pier Paolo Pasolini.

Tornando alla realizzazione, perché la scelta di questa trasposizione cadde proprio su una location particolare come la città di Napoli? E perché la lingua parlata dai suoi protagonisti è quasi sempre il dialetto napoletano?

Come accennavo poc’anzi, la città a cui Giovanni Boccaccio rimase affezionato per sempre fu proprio Napoli, che grazie ai suoi primi amori (Fiammetta, che trovò posto tra i protagonisti del Decameron), ai suoi sbocchi culturali, riuscì a donare allo scrittore fiorentino la giusta aspirazione per le sue passioni, che lo allontanarono dalle ambizioni paterne, dedite al commercio, impegno che per eredità sarebbe stato inoltrato a lui.

Non si discosta la scelta di Pier Paolo Pasolini, seppur per altri ovvi motivi: all’inizio combattuto per le varie ambientazioni che avrebbe considerato per dirigere le varie parti che avrebbero illustrato le novelle boccacciane, si decise infine su Napoli, e su essa soltanto. Per comprendere meglio le motivazioni, eccovi una sua spiegazione:

I napoletani sono l’ultimo momento autenticamente popolare che posso trovare in questo periodo in Italia. Perché ho scelto Napoli? Per una serie di selezioni e di esclusioni. Nel momento in cui ho pensato di fare un film profondamente popolare, nel senso proprio tipico, classico di questa parola, ho dovuto escludere pian piano tutti gli altri possibili ambienti. Mi è rimasto Napoli, fatalmente, perché Napoli, proprio fatalmente, storicamente, oggi, è la città d’Italia, luogo d’Italia, dove il popolo è rimasto più autenticamente sé stesso, simile a quello che era nell’Ottocento, nel Settecento, nel Medioevo.

Murales di Pier Paolo Pasolini

Lo stesso Pier Paolo Pasolini rivestirà il ruolo di un attore, l’allievo di Giotto, che si reca in Santa Chiara per realizzare un affresco, e la scelta non sembra casuale, a questo punto, perché il regista pare voglia, in qualche modo, accentuare il ruolo pittorico che ha voluto apportare ad un film essenzialmente colorato dalle varie scene ed ambientazioni popolari del Medioevo a Napoli.

Carmine Maffei

-

San Valentino “da fotografare”

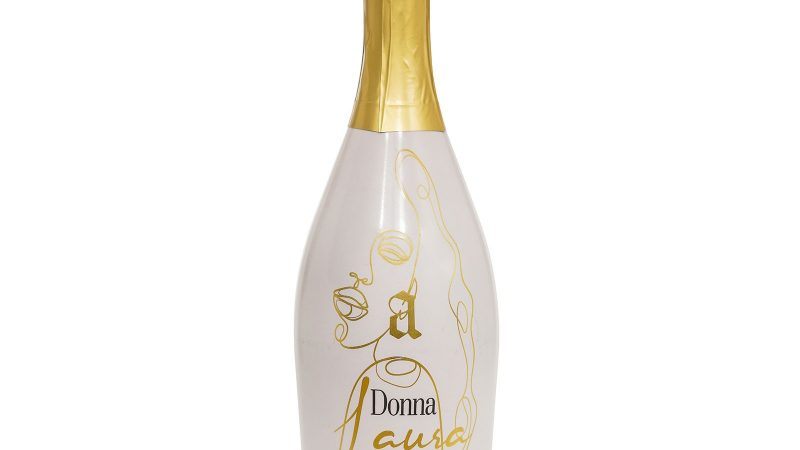

In riva al mare, in macchina, sotto casa o proprio lì, dov’è è avvenuto il primo incontro. Per San Valentino, ormai alle porte, l’azienda campana tutta al femminile, Aminea Winery, punta a far brindare all’amore ovunque e in qualsiasi momento.

In che modo? Proponendo una romantica wine love box, leggera e facile da trasportare, con all’interno il neonato spumante rosè extra dry Donna Laura e due flute in vetro.

San Valentino con Aminea Winery

Un San Valentino “da fotografare”, grazie all’ultima novità di Aminea Winery, che consente di far stampare all’interno di un cuore l’immagine degli innamorati, che andrà a personalizzare e rendere unica ogni scatola. Un modo speciale per stupire chi si ama, brindando con una buona bollicina in qualsiasi posto. In alternativa, sarà possibile far stampare sulla box una frase dedicata a chi si ama o far serigrafare i flute con i nomi degli innamorati. Il tutto, in maniera smart, direttamente dal sito della cantina, e

ntro l’8 febbraio. Per la Cantina di Montemarano (Avellino), che ha fatto dell’innovazione uno dei suoi punti di forza, San Valentino segna, però, anche un’altra novità ovvero il lancio di Donna Laura, tra l’altro, contenuto nella box: primo spumante rosè di casa Aminea, vinificato con metodo Charmat lungo. Un blend di Falanghina e Aglianico, color rosa cerasuolo, caratterizzato da un fine e persistente perlage e da delicate note di agrumi e piccoli frutti rossi. Elegante ed armonico al palato, questo rosè extra dry, ricco di sapidità e freschezza, è perfetto per accompagnare aperitivi e piatti a base di pesce e crostacei.

11 comments on Mezzopalco: poesia e contaminazione tra le arti per riscoprire l’oralità classica greca

Comments are closed.